Вы когда-нибудь общались с мамами, у которых несколько детей? Если нет, попросите их рассказать о своих детях. И Вы услышите рассказ о существах с разных планет, у которых обнаруживаются непонятно откуда взявшиеся качества. А если мы пойдем дальше и спросим, а как вели себя детки, пока они были в животиках у мам? То может оказаться, что свой характер малыш или малышка уже в полной мере проявляли, еще не показавшись на свет.

Как же все-таки получается, что у одних и тех же родителей, в одних и тех же условиях вырастают совсем разные дети? Почему сфера интересов детей может быть совершенно иная, чем у родителей? Как у родителей “гуманитариев” вырастают дети “технари” и наоборот? Как воспитывать? За что спрашивать и в чем помогать своему ребенку? Все это дает возможность понять молодая наука – соционика.

Соционика изучает законы обмена информации человека со средой. То, что мы по-разному воспринимаем одни и те же вещи, и является следствием информационных предпочте-ний или избеганий в восприятии. И к нашим детям, несмотря на их возраст, это относится в полной мере.

Соционика не просто говорит, что мы разные, она говорит, насколько мы разные, чем эта разница обусловлена и где она обнаружится больше всего.

1. Почему они такие разные: братья и сестры в семье, погодки?

Как воспитать одного ребенка не в ущерб другому?

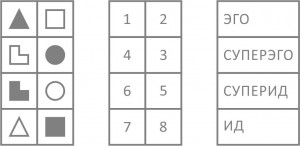

В 1924 году Карл Густав Юнг выпустил фундаментальный труд “Психологические типы”, в котором описал новую типологию, поныне носящую его имя. В этой работе Юнг пред-ложил классификацию, основанную на том, что информационный массив воспринимается че-ловеком по-разному, в зависимости от того, в какую область – осознаваемых или бессозна-тельных функций – попадет информация.

По способам мышления Юнг выделял мыслительные, чувствующие, интуитивные и ощущающие типы.

Учение Юнга развила и дополнила литовская ученый-социолог А. Аугустинавичюте, назвав его соционикой. Она же дала новые названия психическим функциям. Логика стала отвечать за восприятие объективных законов, причинно-следственных связей, необходимой последовательности действий. Этика – за отношения между людьми и выражение эмоций. Интуиция – за восприятие идей, догадок, образов, тенденций, времени. Сенсорика – за восприятие физического “я” и окружающего пространства.

В соционике, вслед за К. Юнгом, превалирует мнение, что тип как совокупность конституциональных особенностей психики является врожденным. При этом Юнг отмечал: “Классификация не объясняет индивидуальной психики. Но представления о психологических типах открывают путь к лучшему пониманию человеческой психологии вообще”.

С самого рождения в силу того, что информация по одним аспектам усваивается быстрее и полнее, ребенок начинает все чаще прибегать к вполне определенным механизмам адаптации к окружающему миру. Внешне этот выбор обусловлен частотой успешного разрешения трудных ситуаций. С возрастом эти предпочтения развиваются и усиливаются, что в сознательном возрасте дает акцентуацию определенных качеств личности.

В каждом человеке одни психические функции и установки сознания доминируют, а другие – подавлены. Это в равной степени относится и к детям. Нет необходимости вдаваться в психологические тонкости, чтобы заметить, что одни дети более шумные, другие более тихие, одни шустрее, другие спокойнее, – это есть проявление экстраверсии и интроверсии. Одни дети более серьезны и стараются уловить причинно-следственные связи и понять объективные закономерности этого мира, другие более эмоциональны, создают теплые, веселые компании – так проявляются логика или этика. Одни дети более адаптивны, более гибки в реакциях на изменяющиеся условия, другим необходимо больше времени для адаптации. И хотя последний признак – рациональность-иррациональность – у детей дошкольного возраста не всегда легко удается отследить, тем не менее эту особенность надо учитывать в процессе воспитания. Владение своим телом и образно-фантазийный мир ребенка зависят от другой пары признаков – сенсорика-интуиция. Дети-сенсорики лучше владеют телом, легче манипулируют окружающими объектами – предметами, которыми они играют. Дети-интуиты проявляют большую фантазию и изобретательность, как в играх, так и в жизни.

Помимо основных признаков, которые мы рассматриваем, – юнговского базиса, хотелось бы затронуть еще один, имеющий название “решительность-рассудительность”. Вкратце его наполнение состоит в том, что дети, обладающие признаком “решительность”, бoльшую часть времени пребывают в тонусе, они как бы заряжены на какую-то деятельность, дети с признаком “рассудительность” – бoльшую часть времени внутренне расслаблены.

Это может проявляться в умении ребенка расслабляться, быстро засыпать после тяжелого дня. Совершенно четко это признак проявляется в подготовке к стрессовым ситуациям, например экзаменам. Иногда он выражен в более высоком мышечном тонусе детей.

Рассмотрим различие поведенческих реакций более подробно в совокупности по всем признакам:

|

Экстраверсия

|

Интроверсия

|

- ·С раннего детства большая общительность (с незнакомыми людьми).

- ·Более частое использование для привлечения внимания крика.

- ·Выраженное стремление избежать ситуаций изоляции, стремление быть в курсе, контролировать информационные потоки.

- · Более высокая скорость речи.

- · Отсутствие дискомфорта при общении через большие расстояния.

|

- ·С раннего детства большая замкнутость, отстраненность.

- ·Использование крика для привлечения внимания при отсутствии других способов.

- · Выраженное стремление побыть наедине с собой после насыщенного событиями дня, избегание информационных перегрузок.

- ·Менее высокая скорость речи.

- ·Нежелание переговариваться через большие расстояния (всю квартиру, футбольное поле и т. д.)

|

|

Рациональность

|

Иррациональность

|

- ·Склонность планировать свою деятельность.

- ·Замедленная адаптивность, неумение гибко (по ситуации) реагировать.

|

- ·Отсутствие стремления планировать свою деятельность.

- ·Гибкое реагирование, более быстрая адаптивность.

|

|

Интуиция

|

Сенсорика

|

- ·Более ярко выраженная мечтательность, рассеянность.

- ·Отсутствие интереса к манипуляции объектами.

- ·Моторика развита хуже, отсутствие стремления к тактильному контакту.

- ·Избегание напряженной деятельности, связанной с работой руками. Такая деятельность носит эпизодический характер.

- · Спокойное или негативное отношение к приему пищи (крутятся, вертятся, стараются поскорей закончить процесс).

- ·Недостаточное владение своим телом (часто падают, не держат равновесие, натыкаются на углы в одних и тех же местах).

- · Стремление к заботе о ком-то эпизодическое.

|

- ·Более ярко выраженная приземленность, умение быть “здесь и сейчас” в ситуации.

- ·Стремление манипулировать объектами (стучать, складывать, бросать).

- ·Моторика развита лучше, стремление к тактильному контакту.

- ·Комфортное восприятие деятельности, связанное с работой руками (строгание, выпиливание, вязание, одевание кукол).

- · Положительное отношение к приему пищи (со знанием дела поглощают пищу, любят покушать).

- · Хорошее владение своим телом (меньше падают, если падают, то мягче, быстро учатся обходить углы).

- ·Стремление о ком-то заботиться выражено ярче (укрывать, кормить, гладить, выгуливать).

|

|

Логика

|

Этика

|

- ·Менее эмоциональные лица, неуверенное поведение там, где необходимо выразить чувства.

- ·Стремление говорить правду, а не то, что хочет услышать собеседник.

- ·С раннего детства стремление разобраться в причинно-следственных связях и объективных законах мира. Спонтанное построение отношений.

- ·Интерес к логическим играм (независимо от пола).

- ·Понимание принципов ответственности.

|

- ·Более эмоциональные, живые лица, уверенное выражение своих чувств.

- ·С раннего детства умение подстроиться под собеседника, быть приятным.

- ·С раннего детства стремление разобраться, как строятся отношения. Умение отдалять и приближать сверстников. Затруднения в ситуациях, где требуется логическое мышление.

- ·Стремление играть с мягкими игрушками, куклами (независимо от пола).

- ·Стремление утешать, опекать.

|

|

Решительность

|

Рассудительность

|

- ·Мобилизация (концентрация) перед стрессовой ситуацией охватывает больший временной промежуток.

- · Концентрация сил происходит с избытком.

- ·Расслабление (выход из состояния мобилизации) зачастую затруднено.

|

- ·Мобилизация (концентрация) перед стрессовой ситуацией охватывает меньший временной промежуток (чаще происходит непосредственно перед событием).

- · Концентрация сил происходит по необходимости.

- · Расслабление (выход из состояния мобилизации) не представляет трудностей.

|

Разумеется, разным детям нужен разный подход, и особенно хотелось бы обратить на это внимание в семье. Необходимо создать ребенку условия, наиболее соответствующие его внутренним установкам, сфере интересов. Эта статья – попытка показать, что, возможно, в рамках семьи родителям необходимо реализовывать принципиально разные подходы в воспитании, и разность эта в большей степени зависит именно от особенностей психики, чем от половой принадлежности.

Давайте более подробно рассмотрим этот вопрос.

2. На что обратить внимание, как и какие качества развивать в щадящем и в усиленном режиме. Дарить ли Вашей дочке шахматы, а сыну – куклу?

Соционика рассматривает четыре установки на вид деятельности или сферы наибольших интересов:

– гуманитарная (сильные функции этики и интуиции) – взаимодействие людей в области культуры, религии, отношений в обществе, идеологии;

– управленческая (сильные функции сенсорики и логики) – сфера управления людьми и ресурсами, организация производственного процесса, функциональное обустройство окружающего мира;

– социальная (сильные функции сенсорики и этики) – сфера непосредственного (контактного) взаимодействия людей: медицина, торговля, обслуживание;

– исследовательская (сильные функции интуиции и логики) – сфера изучения объективных законов природы и общества, нового, непознанного.

Главный принцип соционики в области развития детей заключается в том, что на сильные функции надо давать большую нагрузку и больше требовать с ребенка, а по слабым функциям давать ребенку поддержку и нагружать в меньшей степени.

Важно понимать, что если ребенок недополучит нужную информацию по слабым функциям в детстве, то, будучи взрослым, ему будет гораздо труднее нарабатывать нужные качества. Также хочется обратить внимание на то, что по слабым функциям ребенку поддержка нужна постоянно, и в данном случае придется запастись терпением и ни в коем случае не ругать свое чадо за то, что Вы ему “уже 200 раз говорили”, а он в очередной раз “забыл” что-то сделать или сказать.

Причем надо стараться, чтобы информация по слабым функциям давалась в “упрощенном виде”, а по сильным – дочка или сын старались разобраться сами.

Для этого надо создать необходимые условия в рамках своего “клуба”. (“Клуб” – в соционике малая группа, объединяющая типы с одинаковыми сильными психическими функциями, например, логики и сенсорики – “клуб” управленцев. Каждый “клуб” соответствует одной из четырех установок на вид деятельности.)

Для маленького управленца с сильными функциями логики и сенсорики важно, чтобы у него была “своя мастерская, свои инструменты” и место для приложения своих усилий. Литература в помощь такому “самоделкину” должна быть соответствующей. Не пугайтесь, если сын разобрал велосипед, чтобы смазать его, а собрать не смог. Также ничего удивительного нет в том, что дочь проводит выходные в гараже с папой, “вместо того чтобы играть с Барби”. (Случается, что такие детки уже в детстве лучше пап управляются с водопроводным краном или электрической розеткой).

Также необходимо поощрять помощь в организации семейных мероприятий, стремление взять на себя ответственность за братиков и сестричек, даже если они старше по возрасту. Не бойтесь оставлять маленького управленца на хозяйстве или за “старшего”, такая деятельность отвечает его внутренним устремлениям. Поскольку у таких детей развита сенсорика, то и занятия спортом для них тоже важная часть жизни.

Маленькие социалы благодаря сильным функциям этики и сенсорики любят теплые компании друзей, где чаще всего являются их душой. Принимая своих гостей, такие мальчики и девочки часто помогают маме на кухне, по дому. Кулинарный рецепт для них – это не просто перечень продуктов, которые они, кстати, знают, где надо покупать. А чистая одежда – необходимый элемент для хорошего настроения, для того чтобы понравиться окружающим. Мир для таких детей наполнен эмоциями и чувствами, и эти незримые связи между людьми для них столь же реальны, как торчащая из рукава нитка. Так же как и для управленцев, для социалов мир предельно конкретен. Он наполнен запахами и ощущениями. Все в этом мире надо потрогать, и как жаль, когда это им запрещают взрослые. Для них жизненно необходим тактильный контакт с родителями (информация для пап).

Для социалов важнейшей ценностью является семья. Семья – это среда, на которой сконцентрировано наибольшее внимание маленьких этико-сенсориков.

Маленькие исследователи – логики-интуиты – самый беспокойный народец. Ведь вокруг столько всего интересного, неизвестного, непознанного. Мир – это большая лаборатория, где все идет в ход и все “кладется на алтарь науки”. Обнаруженные явления не столь сильно интересуют их с практической точки зрения, эти детки – мечтатели и фантазеры. Засахарившееся варенье позволяет увидеть воочию процесс кристаллизации сахара, и это гораздо важнее, чем то, каким оно будет на вкус.

Маленькому исследователю важно, чтобы у него были карты и атласы, энциклопедии и словари. Им нужно разглядывать мир через микроскоп или хотя бы через лупу. Они любят смотреть, как взрослые играют в шахматы или решают кроссворды. Благодаря сплаву логики и интуиции они очень догадливы, а накопление информации идет скачкообразно. Важным считаю отметить, что быстрое усвоение информации не должно оборачиваться дополнительными нагрузками.

Экстраверты-исследователи – это еще и дети со склонностью к повышенному травматизму. Романтика и тяга к новым приключениям вкупе со слабым владением телом и желанием проверить или показать свои возможности иногда приводят к плачевным результатам – переломам и сотрясениям мозга.

Маленьким гуманитариям благодаря развитой этик, так же как социалам, важен мир чувств и эмоций, но вместо тактильного контакта на первом месте стоит образ, который рождает тот или иной предмет, здесь сказывается сильная интуиция. Буйная фантазия проявляется в различных небылицах, которые расскажет Вам ребенок. Окунитесь в этот мир, ведь этик-интуит сам верит в эти истории, и ему будет обидно, если он почувствует, что “мелит какую-то чушь”.

В детской комнате или в детском уголке должен быть уголок “домашнего творчества”, где ребенок может проявить свои креативные способности. Впрочем, они могут проявиться не только там. Не удивляйтесь, если у Вас на кухне вдруг появится инсталляция из кусочка веревки, пластилина и рамки для фотографии. Или лицо человека, “собранное” из разных частей чьих-то портретов. Это значит, Ваш ребенок чувствует себя комфортно.

Попробуйте задействовать своего ребенка в детском утреннике, скорее всего Ваш ребенок не станет артистом, но ему важно окунуться в атмосферу спектакля.

Так же, как исследователи, гуманитарии, случается, “находят приключения” на ровном месте. Споткнулся, растянулся, рассадил коленку.

Но вернемся к названию раздела.

Природа при “раздаче” тех качеств, о которых мы так много говорим в этой статье, не смотрит, кому они достаются – мальчику или девочке. И получается, что наше воспитание, стереотипы, навязываемые обществом, входят в конфликт с типологическими установками.

Девочка должна быть скромной, аккуратной, не драться с мальчишками и не лазить по деревьям. И как здесь поступать, когда пытливый ум юной “исследовательницы” зовет ее в другие миры? А если лидерские качества маленькой “управленки” заставляют ее возглавить дворовую ватагу?

А мальчик должен быть мужественным, должен уметь все починить, должен во всем разбираться, ведь он будущий кормилец семьи. А что делать, если тонко чувствующий лиричный мальчик не играет в шахматы и не хочет учиться чинить утюг?

При условии, что такая директива будет идти в разрез с типологическими установками, это, скорее всего, будет негативно отражаться на многих процессах, таких как восприятие (и принятие) себя, социализация, обучение и пр. И наоборот, важно дать ребенку понять, что отсутствие логичности у мальчика нисколько не помешает реализовать себя в творческой профессии, а лидерские качества девочки нисколько не помешают создать семью.

Безусловно, нужен компромисс между стремлением ребенка развиваться в сфере его “клубных” интересов и необходимостью “подтягивать” слабые стороны.

И если дочь родилась логиком, готовьтесь объяснять “почему, как и зачем” все устроено, сделано, получается, а если сын родился этиком – почему одни люди злые, а другие добрые, почему люди ссорятся, почему с этим можно сдружить, а с тем – нельзя, и еще много других непростых вопросов.

3. Кто из родителей чему должен учить?

В свете соционики мы будем говорить, что по сильным функциям свое чадо должен обучать тот родитель, может, бабушка или дедушка, который имеет такие же сильные функции: хороший вариант – кто-то из своего “клуба”, замечательно, если в окружении есть родственник такого же типа, может быть, дядя или тетя. А вот по слабым функциям, как мы говорили, надо давать информацию в щадящем режиме, без тонких нюансов и большого количества деталей, которые только запутают ребенка, надо больше подстраховывать.

4. Диалог с ребенком. Всегда ли ребенок Вас понимает? Коррекция детско-родительских отношений.

На тренинге, который я провожу с родителями, с помощью упражнений мы пытаемся увидеть разность восприятия одной и той же информации в силу специфики типологических установок. Другими словами, у разных людей в их картине мира значимы различные ценности. Несмотря на возраст, такие же ценности имеет и ребенок.

Особенности мировосприятия, а именно то, что разная информация осознается и усваивается по-разному, накладывают отпечаток на любое общение и на любые отношения, в том числе между родителем и ребенком. Важно понимать, что если ребенок и родитель относятся к разным “клубам”, то сфера интересов родителя и ребенка будет лежать в принципиально разных областях. При этом понимание друг друга будет затруднено, несмотря на кажущуюся простоту общения. В отношениях родитель-ребенок ребенок занимает подчиненную позицию и очень важно, чтобы “чужие” установки не навязывались родителями.

Применительно к рассматриваемым случаям дистанция общения родителя с ребенком в определенной мере должна обусловливаться комфортностью отношений между соционическими типами.

Тревогу вызывают такие отношения, при которых появляется соблазн экспертно решать за ребенка все вопросы, связанные с его областью некомфортных состояний, не давая вообще никакой нагрузки на слабые функции, как, например, отношения “контроля”. (Это асимметричные отношения. В них участвуют партнеры, находящиеся в неравном положении: контролер и подконтрольный.

Контролер воспринимает партнера как человека довольно бестолкового и неприспособленного, которого по-стоянно приходится выручать в простейших ситуациях. Активность партнера кажется направленной не туда, ку-да надо, и вызывает у контролера непонимание и даже опасение. Предлагаемую помощь подконтрольный поче-му-то встречает в штыки и до крайности обидчив, постоянно провоцирует конфликты. Но бросить партнера “на произвол судьбы” контролеру сложно.

Подконтрольный видит в партнере сильного и уверенного человека, который умеет помочь в трудной ситуации, но, как нарочно, делает это в крайне болезненной форме. Он постоянно задевает слабые места и запретные темы, подчеркивает промахи. Подконтрольный все время напряжен в ожидании удара и часто заранее набрасы-вается на ничего не подозревающего контролера. На более отдаленной дистанции контролер кажется привлека-тельным и ценным человеком, его точку зрения можно понять. Но это понимание никогда не бывает взаимным. Отношения в целом конфликтны.)

Или отношения, при которых своей слабостью и некомпетентностью в определенных сферах родитель одного типа оправдывает такое же поведение у ребенка другого типа, как это бывает, например, в отношениях “полудополнения” . (Люди довольно легко входят в контакт, испытывают друг к другу симпатию, проявляют внимание к жалобам и советам партнера, готовность прийти на помощь. Но эта помощь иногда оказывается невпопад, как будто люди недопонимают друг друга. Часть проблем каждого партнера так и остается нерешенной, что может приводить к недоразумениям и спорам, но никогда – к серьезным конфликтам или психологической боязни друг друга. Недостаточность в оказании помощи обычно трактуют как эгоистическое поведение партнера. Совместная деятельность затруднена, кроме случаев, когда оба не ожидают помощи, а придерживаются позиции “пристройки рядом”.)

Такое воспитание приводит к неспособности в дальнейшем нести ответственность и к нежеланию разбираться в вопросах, которые, так или иначе, касаются области реализации непроработанных функций.

Для наглядности приведу небольшую иллюстрацию о необходимости разных подходов в зависимости от психологических типов родителей и ребенка через призму аспекта – экстравертной сенсорики F (или, как ее еще называют, волевой сенсорики).

В наполнение этого аспекта входит:

– оценка внешних (вида, физической силы) и волевых качеств человека, влиятельности;

– умение отстаивать свои интересы, пробивные способности, настойчивость, уверенность в себе;

– умение мобилизовать себя и окружающих на достижение поставленной цели, волевые и силовые методы достижения цели, умение оценить расстановку сил;

– четкое ощущение окружающего пространства, ощущение объектов в пространстве, умение легко преодолевать пространства.

Две неполных семьи, где мамы воспитывают своих сыновей.

В одной семье мама сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ, FR, волевая сенсорика – основа личности) – энергичная, напористая, неутомимая, коммуникабельная, умеющая решать все вопросы, обладающая колоссальным количеством связей, знающая как управлять людьми; а сын – этико-интуитивный интроверт (ЭИИ, RI, волевая сенсорика – болевая функция, зона игнорирования) – тихий, спокойный, замкнутый, тонко чувствующий, ранимый, быстро утомляющийся, отрицающий любое силовое давление, поскольку иногда оно вводит его в ступор. Отношения между ними – отношения контроля. Соблазн для родителей в таких отношениях – взять и решить за ребенка все проблемы.

К сожалению, мама избрала более легкий путь, прикрыла собой как зонтиком сына от всех невзгод. Мама ездила в турпоездки, возила группы в европейские страны, привозила все, что нужно. Леша спокойно сидел дома. После восьмилетней школы мама выбрала специализацию в 9 10 классах так, чтобы было легче поступить в престижный вуз. Окончив школу, Леша поступил в институт, но там не сложились отношения с сокурсниками. Мама сделала справку, чтобы сын получил академический отпуск, перевела сына на другой курс. Год Леша просидел дома. К концу учебного года оказалось, что сын “валял дурака” и “висит” на грани отчисления. В ход пошли мамины энергичность, связи, обаяние и умение решать вопросы.

После института встали проблемы с трудоустройством: то сын не проходил испытательный срок, то ему “почему-то” не доплачивали, то его попросту не брали. На дачу за город Леша не ездил, мама не позволяла, ведь у него появляются мозоли, он сгорает на солнце.

Этот печальный рассказ можно продолжать. Итог – любимое чадо при любых проблемных вопросах теряется и пасует. У мужчины на четвертом десятке нет достойной работы, нет семьи, проблемы с социализацией. А у мамы силы и здоровье далеко не те, что были в молодости, и так легко решать вопросы сына, как это было раньше, она уже не может.

В данном случае задача мамы: такого ребенка-Лешу исподволь учить и помогать добиваться поставленных целей, воспитывать силу воли, поддерживать в ситуациях, где требуется отстаивать свои интересы, учить давать отпор, отдать в спортивную секцию тренироваться, чтобы быть в лучшей физической форме.

В другой семье мама – логико-интуитивный интроверт (ЛИИ, LI, волевая сенсорика – болевая функция, зона игнорирования) – спокойная, рассудительная, считающая, что все можно объяснить, все можно решить с помощью разума, отрицающая любое волевое давление, дающая максимальный простор для реализации потенциальных возможностей ребенка. Сын – этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ, ET, волевая сенсорика в активационной функции, запрос от окружающих) – страстный, увлекающийся, непоследовательный, творческая натура, с мистическим восприятием жизни, артист по природе. Отношения полудополнения. Соблазн для родителей в таких отношениях – прощать “свои” слабости у ребенка.

Особенности сына с точки зрения соционики в том, что, в отличие от предыдущего случая, он испытывает потребность к проявлению решительности, волевому напору по отношению к себе. Такое отношение, когда время от времени ему дают “накачку”, мобилизует его, делает решительней, энергичней. Категоричность в тоне приводит его в чувства, а “металл в голосе” остужает попытки извернуться и “пофилонить”. У людей такого склада не всегда хватает силы воли довести начатое дело до конца, и в глубине души они желают, чтобы кто-то заставил их делать то, что нужно.

Мама же не может ответить на этот запрос. При любом раскладе она старается решить все вопросы бесконфликтным путем, считая, что принуждением ничего не добиться. И физически не может пересилить себя и заставить сына взять себя в руки.

Подобное воспитание не привило должных волевых качеств нашему герою. Сначала он едва-едва закончил восьмилетку. Начав получать вечернее среднее образование, бросил школу. Будучи завсегдатаем ночных клубов, он хотел стоять на сцене, а не в зале. Научился играть на гитаре, стал петь. Но и здесь на то, чтобы добиться результатов, силы воли не хватило. Творческую карьеру он оставил.

Итог: без образования, без профессии, без семьи, без перспектив и без цели, что очень важно для таких людей, не умея сказать себе “нет”, в тридцать лет он просто “сдался” перед натиском жизни.

Но что самое примечательное, – он открыто признает, что в детстве его надо было драть ремнем чаще.

5. Типы темперамента и соционические типы. Профориентация в детском саду.

Что заставило нас обратиться к вопросу о темпераментах? Практически каждый из нас слышал о том, что есть четыре темперамента: холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики. В вопросе диагностики детей понимание темперамента может помочь приблизиться к правильной версии и разобраться в побудительных мотивах ребенка.

Киевский соционик Виктор Гуленко в книге “Менеджмент слаженной команды” [1] предложил такую классификацию соответствия темпераментов и соционических типов.

1. Холерики – это соционические типы, которые отличаются как внутренним, так и внешним беспокойством. Этот темперамент самый неуравновешенный: когда на пути холерического соционического типа возникает внезапное препятствие, из-за экстраверсии он не в силах сдержать возбуждение – оно выплескивается наружу. Обойти препятствие ему тоже трудно из-за своей рациональной прямолинейности. Взрывным холерическим темпераментом отличается и нервозный логико-сенсорный экстраверт (ЛСЭ, PS), и беспокойный логико-интуитивный экстраверт (ЛИЭ, PT), и взволнованный этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ, ET), и обладающий сильным эмоциональным прессингом этико-сенсорный экстраверт (ЭСЭ, ES).

2. Флегматики – это соционические типы, которые спокойны как внешне, так и внутренне. Это самый уравновешенный из всех темпераментов. Интровертная рациональность делает их сдержанными и закрытыми, не отвлекающимися на внешние раздражающие факторы. Это вовсе не означает, что флегматик не способен вспылить. Просто, чтобы довести его до такого состояния, надо потратить много сил. Волевой выдержкой отличаются логико-сенсорный интроверт (ЛСИ, LF) и этико-сенсорный интроверт (ЭСИ, RF), терпеливостью и покладистостью – логико-интуитивный интроверт (ЛИИ, LI) и этико-интуитивный интроверт (ЭИИ, RI).

3. Сангвиники – это соционические типы, которые беспокойны внешне, но спокойны внутри. Их можно охарактеризовать как среднеуравновешенных. Из-за внешней активности многие их принимают за холериков, но это не так: после вспышек раздражительности они очень быстро успокаиваются. Им достаточно переключиться на какой-либо другой внешний стимул, что они и делают благодаря иррациональной экстраверсии. Настоящий же холерик, пока не выплеснет накопившееся раздражение наружу, не успокоится. Без особых последствий ссорятся и мирятся сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ, FR) и сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ, FL), легко переключают свое внимание с раздражающей темы на приятную интуитивно-этический экстраверт (ИЭЭ, IR) и интуитивно-логический экстраверт (ИЛЭ, IL).

4. Меланхолики – это соционические типы, которые спокойны внешне, но беспокойны внутри. Они подобно сангвиникам занимают промежуточное положение по степени уравновешенности нервной системы, сдвигаясь, однако, ближе к полюсу неуравновешенности. Меланхолики – интроверты, поэтому свои внутренние переживания они скрывают под маской спокойствия или, наоборот, оживленности. По этой причине их легко спутать с другими темпераментами. Проблема любого меланхолика – поиск внутренней гармонии, которую так легко разрушить грубыми воздействиями внешних факторов. Меланхолическими депрессиями страдают как оптимистически настроенные сенсорно-этический интроверт (СЭИ, SE) и интуитивно-этический интроверт (ИЭИ, TE), так и пессимисты интуитивно-логический интроверт (ИЛИ, TP) и сенсорно-логический интроверт (СЛИ, SP). Их чувствительная нервная система тонко воспринимает несовершенство мира, порождающее страдания, и заставляет прятаться либо за наигранным оптимизмом, либо за подчеркнутым пессимизмом.

Это только на первый взгляд кажется нелепым, – заниматься профориентированием в детском саду.

Где бы ни реализовывал себя человек, добиваться успеха он будет с помощью методов, обусловленных типологическими предпочтениями. Это необходимо учитывать при выборе профессии, определяя, в какой мере будут задействованы ведущие функции человека.

Вышесказанное ни в коей мере не относится к проявлениям талантов. В любой профессии есть почти все типы. Но реализовывают они себя по-разному. Например, в футболе среди звезд есть представители всех типов. Но даже в такой деятельности типологические установки отчетливо видны. Среди вингеров (нападающих) преобладают интуиты-экстраверты, мобильные, легкие на подъем, они быстрее других набирают скорость, срываясь с места. Правда, и “уронить” их не составляет труда. А вот защитники – чаще всего сенсорики, этих не сдвинешь, и чтобы отобрать у них мяч, надо постараться.

И если обратить внимание на то, в какой области себя реализуют люди, довольные своим родом занятий, то окажется, что сфера их деятельности связана с работой в рамках своего или соседнего “клуба” (причем соседний “клуб” имеет общую границу по второй функции, т. е. интуитивно-логический экстраверт (ИЛЭ, IL) – “исследователь” – может реализовывать себя как сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ, FL) в управленческой сфере, а этико-интуитивный интроверт (ЭИИ, RI) – “гуманитарий” – может реализовывать себя как логико-интуитивный интроверт (ЛИИ, LI) в научной деятельности).

При воспитании детей также необходимо учитывать то, как дети разных типов организуют свою деятельность. Вот как Виктор Гуленко пишет об этом в работе “Применение типологического подхода в семейном консультировании” [2].

Линейно-напористый темперамент (экстраверты – рационалы).

Детям с таким темпераментом рекомендуется поручать ответственные задания, активно обсуждать происшедшие события, чаще интересоваться их оценками. Их следует постепенно приучать к усидчивости, вырабатывать лояльное отношение к чужому мнению. Особенно эффективна для них тренировка по методу “активного слушания”.

Гибко-разворотливый темперамент (экстраверты-иррационалы).

Таким детям необходимо обеспечить разнообразие внешних впечатлений. Скука от однообразия убивает их инициативу, заставляет отвлекаться на посторонние занятия. Необходимо поощрять их стремление к неформальному лидерству. Большая проблема этого темперамента в недисциплинированности. Поэтому рекомендуется постоянно держать их в некотором напряжении, переключая с одного занятия на другое.

Восприимчиво-адаптивный темперамент (интроверты-иррационалы).

Дети подобного склада внутренне чувствительны, часто жалуются, все им не так. Но было бы неправильным во что бы то ни стало оберегать их от “ударов судьбы”, чрезмерно опекать. Они нуждаются в большем словесном поощрении, чем другие темпераменты. Долго что-либо объяснять, “разжевывать” не имеет смысла, так как они быстро отключаются. Им нужно больше демонстрировать, слегка прикасаясь при этом.

Уравновешенно-стабильный темперамент (интроверты-рационалы).

Преимущество этих детей в послушности и исполнительности, а проблема – в недостатке инициативы и неразворотливости. В первую очередь надо развивать их самостоятельность, расширять кругозор, тренировать словарный запас и беглость речи. Особенно полезно учить их решать задачи на смекалку, а также действовать в условиях экстремальной ситуации.

И еще один пример.

Однажды в троллейбусе я случайно услышал, как одна активная мама с гордостью рассказывала, как она разносторонне развивает своего сына, водит своего мальчика на музыку, на английский, в бассейн по субботам, а еще она хочет, чтобы он позанимался спортом в какой-нибудь секции. Сам мальчик лет шести сидел рядом и задумчиво смотрел в окно. Контраст между мамой и сыном был разителен. Мама – сенсорик-экстраверт, сын – интуит-интроверт.

Мама, конечно же, молодец, что занимается ребенком, но не чрезмерны ли него для нагрузки?

Интровертным интуитам необходимо больше времени на восстановление сил, чаще, чем другим детям, необходимо бывать наедине с самими собой, со своими мыслями. Для них характерен созерцательный образ жизни. Иначе перерасход энергии приведет к истощению нервной системы. Нельзя ударяться и в другую крайность, полностью предоставлять ребенка самому себе, это обернется трудностями в социализации подростка.

В заключение хотелось бы сказать следующее.

Воспитание детей – дело многодневное и многотрудное. Каждый родитель желает знать… Не отстает ли его ребенок в развитии от нормы? Почему одни предметы в школе даются легко, а другие – труднее? В какой вуз определить ребенка? Какую профессию выбрать сыну или дочке? Вопросов бесконечное множество, а ответов еще больше. И желая своему ребенку только самого лучшего, “нашего” лучшего, действительно ли мы даем то, что нужно?

Давайте спросим своего внутреннего ребенка, все ли нас устраивало в нашем воспитании? Хотели бы мы что-то изменить, что-то подсказать своим родителям? Ответ, скорее всего, будет положительным. А теперь давайте спросим себя, а не повторяем ли мы ошибок своих родителей на новом витке?

Задача родителей – вовремя понять, куда направлять и как поддерживать, как не мешать и не навязывать развитие и обучение наших детей в соответствии с нашими представлениями.

Прислушаемся, на одном ли языке мы говорим… И попробуем сделать шаг навстречу своим детям.

Литература:

1. Гуленко В. В. Менеджмент слаженной команды. Соционика для руководителей. – М.: ООО “Издательство “Астрель”: ООО “Издательство “АСТ”, 2003. – 282, [6] с.: ил. – (Ты и твой тип).

2. Гуленко В. В. Применение типологического подхода в семейном консультировании. – Тезисы ДЮЦ Харьковского р на г. Киева.

3. Мегедь В. В., Овчаров А. А. Характеры и отношения. – М.: Армада-Пресс, 2002. – 704 с.

4. Прилепская Н. А. Ваш ребенок: какой он? В каждом ребенке можно открыть талант, только надо знать, как это сделать. – М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 220, [4] с.: ил. – (Ты и твой тип).

2005 год

(C) http://www.dynamicsocionics.ru/prikladnie-napravleniya/mironov-v.v.-vash-rebenok-i-otnosheniya-s-nim.html

элементарных аспектов, на которых способна акцентироваться психика в разных своих соционических функциях.

элементарных аспектов, на которых способна акцентироваться психика в разных своих соционических функциях.