Содержание:

1. Идея аналитизма — фундамент соционики

2. Человеческая тетрада

3. Дифференцирующие признаки функций

3.1. Воспринимающие функции (сенсорика, интуиция) против Решающих (логика, этика).

3.2. Вовлечённые функции (сенсорика, этика) против Отвлечённых (логика, интуиция).

3.3. Управляющие (логика, сенсорика) против Управляемых (интуиция, этика).

4. Функции в статике и динамике

4.1. Этические функции

4.2 Логические функции

4.3 Сенсорные функции

4.4 Интуитивные функции

5. Функции в активном и пассивном режимах

5.1 Этические функции

5.2 Логические функции

5.3 Сенсорные функции

5.4 Интуитивные функции

6. Итоговая классификация универсалий

6.1. Активно-динамические состояния.

6.2. Пассивно-статические состояния.

6.3. Активно-статические состояния.

6.4. Пассивно-динамические состояния.

7. Коммуникативные состояния на практике

7.1. Активно-динамические состояния

7.1.1. E — этика эмоций

7.1.2. P — деловая логика

7.2. Пассивно-статические состояния

7.2.1. L — структурная логика

7.2.2. R — этика отношений

7.3. Активно-статические состояния

7.3.1. F — силовая сенсорика

7.3.2. I — интуиция возможностей

7.4. Пассивно-динамические состояния

7.4.1. S — сенсорика ощущений

7.4.2. T — интуиция времени

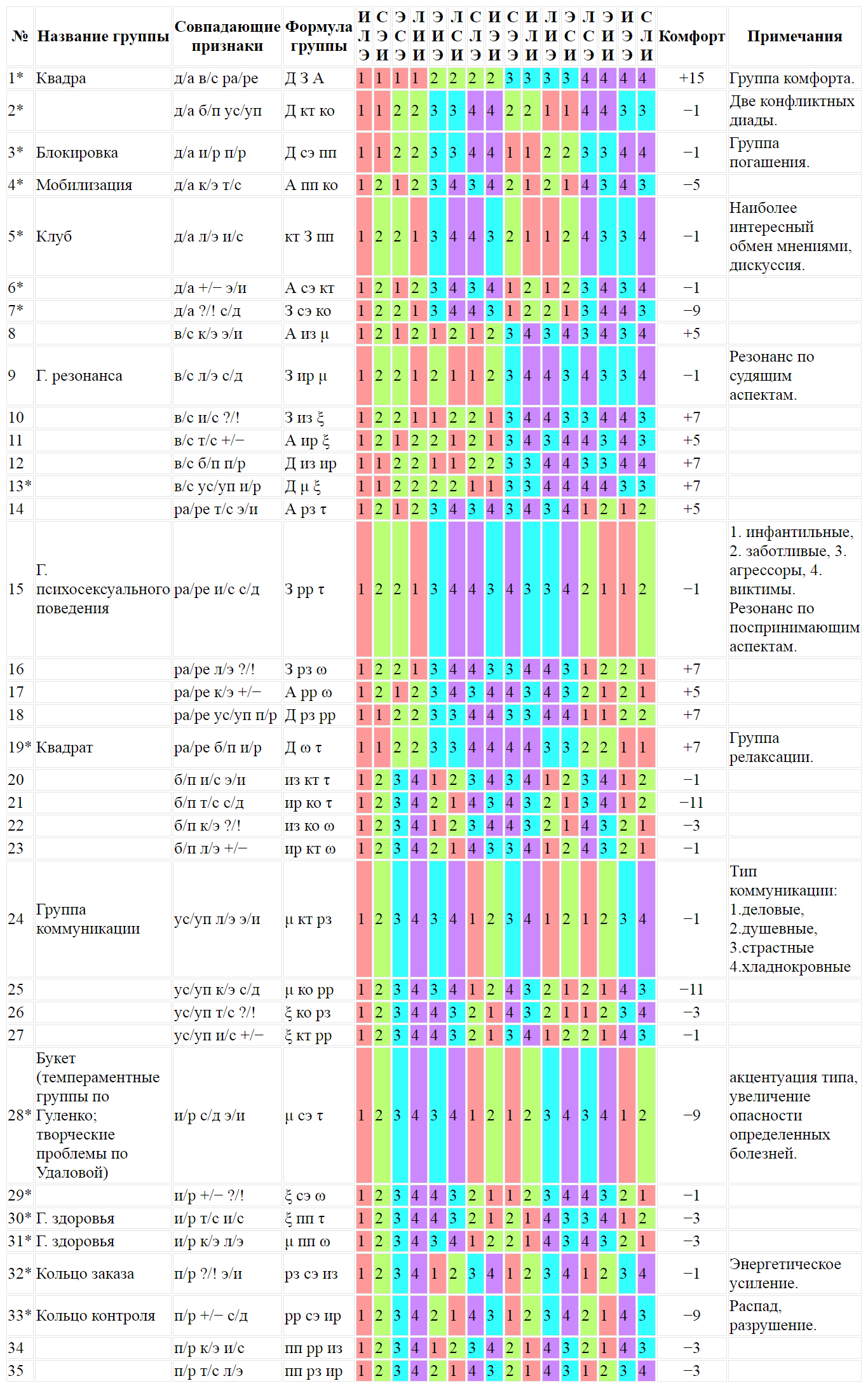

7.5. Сводная таблица состояний

8. Закон компенсации состояний

9. Мирное сосуществование крайностей

9.1. Как развивать состояние F — силовую сенсорику?

9.2. Как развивать состояние I — интуицию возможностей?

9.3. Как развивать состояние S — сенсорику ощущений?

9.4. Как развивать состояние T — интуицию времени?

9.5. Как развивать состояние E — этику эмоций?

9.6. Как развивать состояние P — деловую логику?

9.7. Как развивать состояние R — этику отношений?

9.8. Как развивать состояние L — структурную логику?

Литература

1. Идея аналитизма — фундамент соционики

Теория соционики признаёт существование универсалий — далее неразложимых и неизменных во времени признаков предметов и явлений, выражаемых в языке посредством основополагающих понятий. Сочетание универсалий определяет все многообразие природы и человека. Их природа надиндивидуальна. Они являются своеобразными опорными стержнями, вокруг которых наращивается любое количество упорядоченной информации.

Эта идея перекликается, с одной стороны, с древней теорией стихий, которая объясняет происхождение всего сущего комбинацией пяти природных субстанций — воды, земли, огня, воздуха и эфира, и, с другой стороны, — с методологией относительно молодого структурализма (К. Леви-Строс в антропологии, Р. Якобсон в лингвистике, Э. Титченер в психологии), предлагающего описание явлений через воссоздание внутренне присущей им структуры — определённого сочетания единиц из набора первичных признаков.

Чтобы не порождать путаницы, я возьму на вооружение более исторически нейтральный термин аналитизм. Аналитизм является основным инструментом изложения соционической теории и практики. Универсалии неотделимы от аналитического подхода так же, как аксиомы от доказанных на их основе теорем.

В средневековой схоластике шёл ожесточённый спор между сторонниками реализма и номинализма относительно того, существуют ли универсалии априорно — до опыта, объективно или апостериорно — после опыта, как некие субъективные конструкции ума. И та и другая точки зренияпо-своему правы. Универсалии, безусловно, представляют собой единство этих двух сторон коллективного опыта людей.

Если выбрать точку отсчёта внутри человека, то первичными следует признать априорные универсалии, а если переместить начало отсчёта во внешний по отношению к человеку мир, то верным окажется гипотеза об апостериорном происхождении наиболее общих идей. В настоящей статье генезис универсалий нас будет интересовать мало. Гораздо важнее для практики уметь оценить порождаемые ими состояния психики с точки зрения адекватности, то есть соответствия внешне фиксируемой формы психического состояния внутренне переживаемому содержанию.

Именно благодаря существованию универсалий слепоглухонемого от рождения человека можно научить нормальному общению. В какой системе знаков общаться — словесной, жестовой, тактильной или какой-либо иной — не имеет принципиального значения. Главное, что в его бессознательном уже заложены универсальные формы, которые готовы к наполнению понятным всем носителям данной культуры смыслом. Надо только присвоить им условные обозначения и динамизировать их через личный опыт — синтезировать априорную половину памяти с апостериорной.

Совсем другое дело, если человек родился умственно недоразвитым. Таких детей природа обычно наделяет превосходным аппаратом ощущений, но в их психической структуре отсутствуют мыслительные универсалии. Поэтому освоение дебильными особями всего богатства человеческих знаний, а значит и полноценно человеческое, а не полуживотное общение у них в принципе недостижимо. Процесса апостериорного нанизывания воспринимаемой информации на стержень универсалий без априорной поддержки не бывает.

Эти независимые от времени праформы пытались отыскать ещё философы античности, но их поиски были слишком «философскими», то есть носили характер абстрактных рассуждений и никак не служили практическим целям. Некоторые нынешние исследователи, особенно психологи, отвергают последовательный аналитизм как метод науки и тем самым отрезают себе дорогу к формализации и классификации знаний посредством универсалий, без которой современная наука просто невозможна.

В философии универсалии ещё с древних времен называют категориями. Под категориями понимались наиболее общие, нерасширимые далее понятия. В формальной логике различают объём и содержание понятий. Сформулирован также закон обратного отношения между этими величинами: чем шире объём понятия, тем уже его содержание. Согласно этому закону категория — это такое понятие, которое имеет максимальный объём при минимальном содержании.

В частности, до нас дошли категории Аристотеля — десять универсалий: сущность-отношение, место-время, качество-количество, действие-страдание, обладание-положение. Великий мыслитель, исходя из степени конкретности, расположил всё необозримое множество понятий по ступенькам родов и видов. Общее выражается в категориях, а единичное — в конкретных предметах. В определённом смысле аристотелевские категории как высшие роды, к которым сводятся роды низшие (а значит и входящие в них виды), ничем, кроме количества и отсутствия строгой классификации, не отличаются от универсалий соционики.

Зачем они нужны, эти формы минимального содержания? Без них не обойтись точно так же, как нельзя совершенствовать математику без таблицы умножения. Классифицированные с помощью дифференцирующих признаков категории я сравнил бы с тугой, но гибкой сетью, которую исследователь забрасывает в тёмные воды непознаного, для того чтобы вытащить улов — воплощение смутного дрожания в глубине. Если рассмотреть этот вопрос специально, то мы могли бы убедиться, что все исторически существовавшие категориальные системы органично вписываются в стройную систему начал соционики.

Важно понять, что именно путём аналитизма происходит постепенное сближение наук естественных, которые немыслимы без повторяемости результатов эксперимента и общепринятой классификации единиц, и наук гуманитарных, которые не тяготеют к воспроизводимому эксперименту и чисто описательно излагают свой предмет исследования. Общий язык, на котором произойдёт в будущем продуктивный диалог наук точных и наук гуманитарных, — это язык универсалий.

Соционические универсалии, или же коммуникативные инфоаспекты, как я их ещё буду называть, получены первоначально дедуктивным (умозрительным) путем, но проверены через служащие практике модели, построенные на них. Сколько же их, этих первокирпичиков (термин Н. Н. Медведева) информации об окружающем мире, и чем они отличаются друг от друга?

2. Человеческая тетрада

К. Г. Юнг, заложивший основы научной типологии, ввел четыре универсальных компонента отражения внешнего мира психикой человека. Он назвал их: мышление (thinking), чувствование (feeling), сенсорность (sensing) и интуитивность (intuition). Сделал он это аксиоматически, то есть без строгих доказательств, подразумевая, что это само собой разумеющиеся обобщения коммуникативного опыта — аксиомы. Их нельзя свести к чему-либо более первичному.

Нельзя не отметить, что юнговский принцип четверицы конкурирует с троичными теориями психической организации [3]. Однако троичное деление, хотя и имеет свой смысл и надлежащее практическое применение, всегда дополнимо до четверицы, поскольку любое явление имеет свою противоположность. Тезису противоположен антитезис, а синтезу — антисинтез. Например, известное разделение политических течений на правые, левые и центристские в полном «формате» различает внутри середины правый и левый центры.

Юнговские универсалии подобны четырем сторонам горизонта, без которых нельзя ориентироваться на местности, или четырем декартовым координатам, ортогонально рассекающим пространство на равные части. Открытие психических функций проложило дорогу построению действительно научной структуры личности. Дадим им краткое определение.

Под мышлением понимается объективный расчёт на основе формальной логики. Под чувствованием — субъективные пристрастия и переживания. Сенсорика — это конкретное, реалистическое восприятие предметов и событий. Интуиция — это проникновение в суть явлений благодаря воображению.

Причем юнговские функции имеют определённую последовательность во времени. Психический аппарат человека работает по четырехтактному ритму, как и любая другая информационная система, то есть имеет, во-первых, свой вход, во-вторых, блок хранения поступившей информации (память), далее идёт блок её аналитической переработки, и заканчивается вся система выходом. Схематически функциональные блоки произвольной информационной системы располагаются так:

приём > память > анализ > выдача.

Факты реальной действительности, воспринимаемые через ощущения, их образное представление через хранящиеся в памяти понятия, сопоставление старых и новых понятий между собой и формулировка выводов, субъективный эмоционально окрашенный отклик по поводу сделанных выводов. Вот цепочка прохождения сигнала по информационному «каналу» человека. Об этом же пишут и американские специалисты по типологии, называя прохождение информации подобным способом Zig-Zag process [7].

сенсорно воспринимаемые факты >

обобщенные представления >

логические сопоставления >

эмоциональный отклик.

Юнг, по сути, сформулировал строгим языком науки давно известную, хотя и плохо осознаваемую «человеческую тетраду» — ум и сердце вместе с духом и плотью. Под умом в соционике понимается мышление (логика), под сердцем — чувствование (этика). Понятие «дух» соционика передает термином интуитивность, а извечно противопоставляемую духу плоть — термином сенсорность. Запишем окончательно информационную цепочку в терминах соционики:

сенсорика > интуиция > логика > этика.

Но в отличие от философских попыток возвысить одну ипостась действительности над другой соционика признает их полную равнозначность и неразрывность. В качестве примера вспомним, как абсолютизирована сенсорность в эмпиризме Дж. Локка. Интуиция превозносилась выше других функций в философском течении интуитивизма или в диалектике Гегеля. Логику возводили в высший принцип познания Декарт и Кант, а этике поклонялись русские религиозные философы.

Все коммуникативные аспекты, или юнговские функции, суть четыре неотъемлемые части единого целого — универсума и соответственно информационно равномощного ему психического мира человеческой личности. Их нельзя свести в иерархическую пирамиду главных и подчинённых. Вернее, когда это делается, то возникает типная установка — тот угол зрения, под которым смотрит на мир какой-то один тип личности. Но грубой ошибкой являются попытки навязать свою систему ограничений всем людям.

Юнговскую четверицу, или, иными словами, человеческую тетраду удобно представить в виде четырехконечного креста, противоположные концы которого занимают подавляющие друг друга функции, а центр представляет собой их синтез — универсум:

|

интуиция |

|

| этика |

|

логика |

|

сенсорика |

|

3. Дифференцирующие признаки функций

Каждая функция Юнга имеет по три дифференцирующих, то есть отличающих её от других, признака. От себя самой она, естественно, не отличается, но в чем-то противоположна каждой из трёх её равноправных сестёр. Дифференцирующие признаки дихотомичны (двоичны). Это значит, что они представляют собой пары неразрывно сосуществующих противоположностей.

3.1. Воспринимающие функции (сенсорика, интуиция) против Решающих (логика, этика).

Воспринимающие функции, то есть сенсорика и интуиция, стоят на входе психического аппарата человека. Они осуществляют поиск и приём информации — то, что в психологии называют перцепцией (восприятием). Входные процессы человеком в большей своей части не осознаются, протекают рефлекторно. Автоматически передаются в головной мозг сенсорные сигналы от рецепторов (безусловные рефлексы). Непроизвольно запускаются и механизмы ассоциаций — интуитивных связей между вновь воспринятым и закреплённым в памяти (условные рефлексы).

Воспринимающие функции не действуют по какому-то заранее продумываемому человеком плану. Они отражают мир спонтанно, во всей его полноте и целостности. В этом и только в этом смысле Юнг назвал их иррациональными . Иррациональность в соционике следует понимать не как отсутствие целесообразности, а как непрерывность, нерасчленённость, комплексность. Эта всеохватность воспринимающих функций заставляет их колебаться, переключаться с плюса на минус, а значит не сосредотачиваться долго на чём-нибудь одном.

Решающие функции, то есть логика и этика , являются по своей очерёдности выходными, так как замыкают цикл прохождения информации по психическим каналам. Они действуют на основе уже собранной воспринимающими функциями информации, анализируют её по составным частям и принимают окончательное решение. Качество резолютивности (решительности), умения обрезать, прекратить, принять итоговую «резолюцию» и сосредоточиться на ней противостоит подбрасывающей всё новые и новые факты и ассоциации восприимчивости, оттягивающей окончательный выбор.

Через логику принимаются объективные решения, основанные на всестороннем учёте причастных к делу сведений, а через этику — субъективные, которые исходят от личностных пристрастий. В любом случае лёгкость в принятии решения объясняется рациональностью — потребностью всё зафиксировать, упорядочить, сделать однозначным. Рациональность предполагает осознаваемость на основе дискретности (расчленённости на первое, второе, третье…) и последовательность в прохождении этих этапов. В этом смысле эмоциональность также рациональнаяфункция, поскольку она нецелостна, чётко расставляет акценты в предпочтениях, хорошо осознаётся.

3.2. Вовлечённые функции (сенсорика, этика) против Отвлечённых (логика, интуиция).

Вовлечённые функции, к которым относятся сенсорика и этика, занимают крайние места в цепи прохождения информации: сенсорика стоит на входе, а этика — на выходе коммуникационного тракта. Иными словами, через сенсорику человек воспринимает окружающий мир, а через этикуреагирует на него. Общее между ними то, что они обрамляют психику человека с двух сторон, вовлекая его в конкретный мир. Благодаря вовлечённым функциям осуществляется тесная, непосредственная связь личности со средой.

Ощущения и эмоции по этой причине нередко именуются одним словом «чувства», что, конечно же, неправомерно. Ощущать, то есть воспринимать мир через физические рецепторы, вовсе не то же самое, что чувствовать — душевно переживать значимость событий. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты лоботомии — операции по перерезыванию нервных путей, которые связывают лобные доли мозга с другими его частями. Операция не устраняет физической боли пациента, а только прерывает поступление сенсорного сигнала в эмоциональные центры, которые перестают её «этически» чувствовать.

Отвлечённые функции, а именно интуиция и логика, сосредоточены на обработке информации, так как их место в информационной цепочке — как раз посередине — между входом и выходом. Они работают опосредованно, с теми сигналами, которые им поставляют вовлечённые функции. Поэтому они неизбежно отвлекаются от конкретного содержания информации, подвергают её формальным, абстрактным преобразованиям. К этим операциям принадлежат формально-логические заключения, а также воспоминания и интуитивные догадки.

Отвлечённым функциям тоже «не повезло» в традиционной психологии. Их пока не научились отличать между собой и обычно рассматривают под одной крышей когнитивных (умственных) процессов. Получается неразбериха. Когда говорят «человек умный», то имеют в виду то силу его логических функций, то дар интуитивного постижения вещей. Иногда даже пытаются доказать, что одна из отвлечённых функций стоит выше другой. И это при том, что учёные негуманитарного профиля давно уже указали на необходимость различать ум алгебраический (логика) и ум геометрический (интуиция) [1].

3.3. Управляющие (логика, сенсорика) против Управляемых (интуиция, этика).

Управляющие функции логики и сенсорики занимают нечётные позиции в информационном процессе: сенсорика — это первый этап инфообмена (добыча первичных сведений), а логика — третий (сопоставление и классификация понятий). Таким образом, они инициируют как процесс восприятия, так и процесс принятия решений, и поэтому могут быть названы управляющими функциями.

Информация, обрабатываемая этими функциями, всегда однозначна, не допускает размытого, вероятностного толкования. Разве возможно эффективное управление, когда управляемые органы один и тот же сигнал интерпретируют по-разному? Наиболее однозначной функцией являетсялогика: она жёстко привязывает обозначающее к обозначаемому, исключая метафоричность и иносказания. Сенсорная функция уже менее категорична, поскольку ощущения имеют гамму оттенков. Но и она не вызывает особых нареканий, если задать контекст.

Логика и сенсорика эксплицитны (развёрнуты) — они доступны простому объяснению, лишены подтекста, легко формализуются, ближе к классике, а не к романтике. Мир этих функций — это царство детерминизма (предопределённости), его функции по силам имитировать роботам, снабжённым сенсорными датчиками.

Управляемые функции интуиции и этики занимают чётные позиции в развёртке информационного цикла: интуиция как формирование общих представлений о воспринимаемом мире работает на втором этапе ментального процесса, а этика как эмоциональный отклик на проанализированную информацию — на четвёртом, завершающем. К ним человек прибегает в случае сложности и запутанности заданий, неясности ситуации, когда в личном опыте нет никаких объективных точек опоры. По причине вторичности в текущем жизнеобеспечении эти функции следует отнести к управляемым. Для них характерна большая доля субъективности, а также диффузности (размытости), чем у управляющих.

Опыт эмоциональной и интуитивной деятельности стоит гораздо ближе к понятию творчество, в содержание которого вкладывают черты неповторимости, неуправляемости, неподвластность формализации. Проявления управляемых функций во многом непредсказуемы, имплицитны (свёрнуты). Поэтому их практически невозможно объяснить строгим языком логики, передать в неизменном виде через повторное воспроизведение. Растиражированное творчество теряет смысл. Управляемые функции формируют мировоззрение, которое стоит гораздо ближе к романтизму, чем к классицизму или реализму.

4. Функции в статике и динамике

Обратим внимание на то обстоятельство, что коммуникация может протекать как динамично, так и статично. Под статикой при этом понимается не полная неподвижность, — этого в природе не существует, — а относительно долгое поддержание коммуникации на одном и том же уровне интенсивности инфообмена. Иными словами, статика — это уравновешенное состояние системы, при котором нельзя выделить явно предпочитаемый вектор изменений коммуникативного режима.

Динамика же — это неравновесное состояние системы, вынуждающее её постоянно изменяться в том или ином направлении, которое задаётся разностью потенциалов её отдельных частей. Динамические состояния нельзя зафиксировать, иначе они немедленно превращаются в статические. Динамические состояния по этой причине логичнее называть процессами, так как в них непрерывно идёт убыль или прирост энергии в определённом направлении.

Введём буквенные обозначения полученных восьми разновидностей юнговских функций.

4.1. Этические функции

E — динамические чувства. Текущие переживания, которые изменяются вместе с устранением вызвавших их причин. Смена одних увлечений или симпатий другими. Настроение. Эмоциональный подъём или подавленность. Ускорение или замедление эмоциональных реакций. Взволнованность как наплыв внезапных чувств. Отклонение от уравновешенных норм общения. Обозначение берётся по первой букве латинского слова «emoveo», которое переводится — «волную, колеблю».

R — статические чувства. Прочные личностные предпочтения, понятные лишь самому человеку. Психологическая дистанция в общении. Установившаяся система отношений с окружающими людьми. Морально-этические оценки. Место человека в психологическом климате группы. Результат «сгорания» бурных динамических чувств, которые завершаются устойчивыми симпатиями или антипатиями. Обозначаются первой буквой латинского слова «relatio» — «отношение».

4.2 Логические функции

P — динамическая логика. Процесс отработки технологий. Целенаправленные упорядочивающие действия. Расчёт затрат в ходе выполнения работы. Производство операций. Переделка структур под выполняемую задачу. Использование ресурсов с наибольшей пользой. Представляет собой ряд последовательных трансформаций статических структур. Обозначение функции идёт от первой буквы латинского слова «profiteor» — «совершаю полезные действия».

L — статическая логика. Устойчивые пропорции величин. Правильное размещение объектов относительно друг друга. Формально-логические законы. Жёсткие структуры, не допускающие в своих рамках никаких изменений. Иерархия (соподчинение). Признание всех объективно существующих вариантов равноценными. Классификации, отбрасывающие нестойкие переходные формы. Завершённые технологии или алгоритмы, возникшие как итог многократно обкатанного Р-процесса. Обозначается первой буквой латинского слова «lех» — «закон, правило».

4.3 Сенсорные функции

S — динамическая сенсорика. Ощущения погружённости в физический мир, пребывающий в постоянных изменениях. Циклическое насыщение и опорожнение внутренних органов. Перемещения осязательных, болевых, температурных и т. д. ощущений в теле. Симптомы физических недугов. Удовлетворение телесных потребностей. Дружественное сосуществование с внешней средой. Обозначение принято по первой букве латинского слова «sensus», что в переводе значит «ощущение».

F — статическая сенсорика. Ощущения податливости или прочности стоящей перед вами преграды. Способность деформировать окружающие объекты. Подчинение или противление силе. Захват пространства. Тяжесть, массивность. Мобилизованность и управляемость тела. Противоборство с внешней средой. Концентрированный результат процесса адаптации к физическому миру. Функция обозначается по первой букве латинского слова «factor» — «воздействующий, влияющий».

4.4 Интуитивные функции

T — динамическая интуиция. Предчувствие или предвидение перемен. Трансформации внезапно всплывающих образов. Переход противоположностей друг в друга. Раскручивающаяся кинолента сливающихся в непрерывный сюжет картин. Рассмотрение любого явления в постоянном развитии: от рождения через становление и расцвет к перелому и постепенному угасанию. Выделение связующих, переходных форм, что размывает контуры структурированного объекта. Нюансировка, вероятность, фокусирование не на центре, а на периферии сложного целого. Обозначается первой буквой латинского слова «tempus», которое в переводе значит «время».

I — статическая интуиция. Проникновение в неизменную суть вещей и явлений. Определение потенциальных возможностей. Разрешение парадоксов, открытие универсальных, не зависящих от времени законов. Различение перспективы и альтернативы. Умозрительное постижение сложного вспыхнувшего и тут же застывшего образа. Является результатом сплава нестойких динамических образов, которые отражают отдельные стороны запутанного процесса. Обозначение функции образовано по первой букве латинского глагола «intueor», что переводится как «усматриваю, проникаю взором».

То и дело со страниц средств массовой информации или научных статей слышны похвалы динамике и порицание статике. Динамика провозглашается позитивной ценностью, а статика — негативной. Подобная абсолютизация динамики неправомерна. Именно статические универсалии образуют фундамент или ядро любой сложной системы. Без статики нет памяти — сохранения и защиты информации от разрушающего действия времени. Это две стороны одной медали. Быть слишком динамичным так же плохо, как и погрузиться в статическую спячку.

5. Функции в активном и пассивном режимах

Функция также может проявляться с разной интенсивностью. Форсированный, энергичный режим, приводящий к значительной внешней активности, называется экстравертным .

Пассивный режим экономит энергию, из-за этого степень его воздействия на внешний мир по сравнению с активным режимом гораздо меньше. Пассивно функционирующие (с точки зрения внешнего наблюдателя) универсалии будем называть интровертными .

5.1 Этические функции

E — активные чувства. Экспрессивное выражение своих желаний. Эмоциональный напор. Выброс накопившихся переживаний. Интенсивное воздействие на состояние окружающих. Режим принудительного вовлечения в живое общение. Артистизм, затрагивание чувствительных «струн» души другого человека.

R — пассивные чувства. Скрытые притяжения или отталкивания. Внутренние, практически незаметные стороннему наблюдателю переживания. Подавленные, «обузданные» эмоции. Режим сохранения внутренней системы отношений с людьми. Расположение души, стремление к гармоничному общению. Тихая, но прочная привязанность к кому-либо.

5.2 Логические функции

P — активная логика. Выгодно ли это? Как это использовать с максимальной прибылью? Трудозатраты, совершение полезных действий. Предприимчивость, деловая активность. Перемещения в пространстве. Денежные операции. Ритмичность, вовлечение партнёров в трудовой процесс. Внешний напор, потребление ресурсов и энергии в производстве.

L — пассивная логика. Правильно ли это устроено? Вписывается ли в имеющуюся систему или выпадает из неё? Следование правилам. Подчинение закону. Регламентированное поведение, исключающее собственную инициативу. Алгоритм, программа, сухой анализ фактов. Проверка и контроль, сведение данных в таблицу или схему.

5.3 Сенсорные функции

F — активная сенсорика. Подчинение себе внешней среды. Навязывание своей воли. Подстраивание действительности под свои цели. Подталкивание или остановка действий. Уверенная манипуляция объектами. Демонстрации силы и власти. Оказание давления на слабые точки противника. Разворотливость и быстрота реакции. Перехват инициативы.

S — пассивная сенсорика. Отпечатывание, отражение воздействий внешнего мира через органы чувств. Приспособление к физическому воздействию внешних факторов. Внутренняя физическая чувствительность. Поиск наиболее удобного и комфортного местонахождения. Следование физическим потребностям организма.

5.4 Интуитивные функции

I — активная интуиция. Активное извлечение информации из подсознания. Эвристики, распутывание сложных вопросов путём догадки. Создание собственной картины мира. Жажда познания глубинных законов и объективных первопричин. Открытия и изобретения, которые переворачивают устоявшиеся представления. Поиск принципиально новых подходов.

T — пассивная интуиция. Восприятие и интерпретация знаков, символов, сновидений. Покорность судьбе. Ожидание чуда, знамения, откровения. Приспособление к превратностям существования. Предчувствие надвигающихся событий и удаление от источника опасности. Внутренний мир красочных образов, превосходящий своим совершенством мир реальный.

Соционическая трактовка активности и пассивности лишена бытующей в обществе односторонней оценочности. Пассивный режим ничем не хуже активного. Отрицательной оценки заслуживает вовсе не пассивность, а нахождение в неадекватном режиме коммуникации. Плохо, когда вы пассивны в ситуации, требующей активности, но так же плохо, когда вы находитесь в активном состоянии, когда нужно работать в пассивном режиме.

Кроме того степень активности состояния оценивается по точке отсчёта, выбранной снаружи. Если мы поменяем систему координат, перенеся точку отсчёта внутрь, то соответственно переменится и коммуникативный режим: интровертные функции станут активными, а экстравертные — пассивными. Правда, этого никогда не произойдёт. Какая сила может вывернуть мир наизнанку?

6. Итоговая классификация универсалий

Коммуникативные аспекты, они же соционические универсалии, характеризуются обеими дихотомическими характеристиками (динамикой-статикой и активностью-пассивностью) в равной мере. Поэтому они естественным образом подразделяются на четыре группы в зависимости от того, какие из характеристик в них сочетаются. Вот в табличном виде их итоговая классификация:

|

Активные |

Пассивные |

| Динамические |

P, E |

S, T |

| Статические |

F, I |

L, R |

Таким образом, коммуникативных единиц, с которыми работает типоанализ, получается восемь. Это число не случайно. Оно соответствует фундаментальной психологической константе — числу Миллера 7 ± 2. Такой объём имеет оперативная память человека. Именно на восемь единиц, если брать в статике, расчленяет для обработки информационный поток психика индивида. Из этих единиц в процессе переработки информации и синтезирует мозг человека картину мира, в котором он находится.

В мозгу, как известно, работает принцип доминанты, открытый А. Ухтомским в 1928 году. Если формируется доминанта (очаг возбуждения) по какому-либо коммуникативному аспекту, то человек погружается в соответствующее состояние, определяющее его реакции и внешние признаки физически, психологически, социально и эмоционально. Хотя состояние и является всего лишь текущим, изменчивым отражением неизменных констант-универсалий во внутреннем мире личности, мы из соображений удобства будем обозначать их теми же буквами и не делать каждый раз оговорки относительно их разграничения.

6.1. Активно-динамические состояния.

Этика эмоций (E) и деловая логика (P). Являются функциями сильной внешней экспрессии. В этих состояниях человек возбуждён, находится в линейном движении, траекторию которого трудно изменить сразу. На осуществление динамического напора уходит много энергии, поэтому человек в состояниях E и P сильно истощается. Выступление на сцене или скоростной кросс как примеры этих состояний требуют выносливости. Они же наиболее производительны, если направлять их на полезные цели. В единицу времени они потребляют больше нервной энергии, чем любые другие функции.

6.2. Пассивно-статические состояния.

Этика отношений ® и структурная логика (L). Это самые статические из всех функций. В этих состояниях человек застывает, прекращает активное движение. Он просто занимает соответствующую дистанцию, физическую в случае аспекта L или психологическую в случае аспекта R. Дистанция может резко, скачком измениться, если с объектом-ориентиром что-то случилось. Эти состояния наименее энергозатратны. В них человек не оказывает прямого воздействия на окружающий мир. Именно благодаря этим аспектам образуются устойчивые группы людей, соединённые формально-организационными — L — и неформально-личностными — R — связями.

Коммуникативные аспекты этих двух групп не вызывают каких-либо возражений по своей структуре с точки зрения здравого смысла. Для обыденного сознания является привычным, что активная коммуникация протекает динамично, а пассивная — статично.

Однако две следующие группы аспектов парадоксальны, так как принцип их возникновения плохо увязывается с представлениями обыденного сознания: как может быть, чтобы в одном состоянии сливались столь противоположные признаки как пассивность и динамика, а также активность и статика?

И всё же надо принять как закономерность тот факт, что статика бывает активной, а динамика пассивной. Учитывая, что две следующие группы состояний носят иррациональный характер, я привлеку для их изложения язык аналогий и зрительных образов, при помощи которого легче в краткой форме передать суть того, что противится «левополушарному» подходу.

6.3. Активно-статические состояния.

Силовая сенсорика (F) и интуиция возможностей (I). Чисто физическим аналогом состояния F, служит вращательное движение: в нем присутствует движение тела вокруг собственной оси, но сама ось остаётся неподвижной, как у волчка. Благодаря этому состояние очень устойчиво и воздействует своим импульсом на покоящиеся или движущиеся прямолинейно тела. Так и человек, освоивший силовое состояние, «крутится» во все стороны, доминируя в пространстве. Состояние I сравнимо с вихревым полем, которое также совершает движение вокруг неподвижной оси вращения, и в этом смысле является статичным, но и захватывает в сферу своего влияния подобно всасывающей воронке информацию любого сорта, чтобы синтезировать её.

6.4. Пассивно-динамические состояния.

Сенсорика ощущений (S) и интуиция времени (T). Эти состояния делают человека очень восприимчивым к изменениям внешней среды, задают его психике настрой на определённую внутреннюю частоту, отклонения от которого вызывают довольно болезненные реакции. Аналогом пассивно-динамических состояний, таким образом, является колебательное, волнообразное движение. Состояние T напоминает колебания маятника часов, ритм которых отсчитывает кванты времени. В этом состоянии чутко отслеживается отклонение процесса от его естественной скорости развития. Состояние S удобно сравнить с ритмичным плеском морской волны, омывающей тело человека. Если человек колеблется в резонанс с её движением, он испытывает расслабляющее ощущение физически плавного контакта, а если в противофазе, то ощущение становится дисгармоничным, беспокоит неприятный разнобой. Динамика в этих состояниях есть, но она пассивна, требует подстройки к навязанному извне ритму.

На этом можно закончить общий обзор доминант психики. Следующий шаг, который нам предстоит сделать, это конкретизировать соционические универсалии, описав их проявления на всех уровнях коммуникативного пространства, — интеллектуальном, социальном, психологическом и физическом.

7. Коммуникативные состояния на практике

Человек не всегда бывает цельным. Противоречивые состояния, в которых он порой пребывает, дисгармонично «расщепляют» его психический мир, порождая раздвоенность. В таком случае говорят, что человек неконгруэнтен. Под конгруэнтностью, следовательно, в данном случае понимается адекватность, достоверность посылаемых сигналов по всем уровням коммуникации.

Для практикующего индивидуальные консультации социоаналитика крайне важно уметь сличать отдельные проявления какого-либо состояния на разных уровнях. Это позволяет сделать вывод о том, насколько естественно ведёт себя человек. Если отмечены грубые неконгруэнтности, то этому субъекту либо не стоит доверять, раз он перед вами беззастенчиво играет, либо у него имеются серьёзные психологические проблемы вплоть до невроза, и тогда им стоит заняться вплотную.

По-настоящему конгруэнтная личность во время общения говорит именно то, что подразумевает, и выражает в своей позе, мимике, жестах именно то, что сейчас чувствует. Конгруэнтные состояния энергетически и информационно наиболее выгодны. Они демонстрируют нам образцы чистой и полной коммуникации. О них и пойдёт речь в данном разделе.

7.1. Активно-динамические состояния

7.1.1. E — этика эмоций

Находясь в состоянии эмоционального возбуждения, человек теряет объективную строгость своих суждений и погружается в бурную стихию субъективных предпочтений и чувств. Его сознание выносит очень пристрастные оценки, которые являются всего лишь выражением ценности предмета или человека для него самого. Мыслительный процесс при этом приобретает форму речи, богатой интонациями, быстрой по темпу и пространной по словесному наполнению. Мышление протекает как диалог с реальным или вымышленным собеседником.

Человек в состоянии E претендует на социальную роль эмоционального «вовлекателя». В коллективе он обращает внимание на настроение людей и активно воздействует на тех, кто отклоняется от общего уровня эмоций группы. Задача эмоционального вовлекателя — в зависимости от ситуации либо поднять всем настроение, развеселить или вдохновить, либо вызвать отрицательные эмоции, неприятно задеть, взбудоражить. Выполнив задачу эмоционального вовлечения, Е-тип переключается на внешнюю коммуникацию — завязывание связей в других коллективах и оценку положения дел у них. Эта сторона неформальной роли человека в состоянии E называется разведка ресурсов.

В психологическом отношении состояние E выражается как захватывающее человека сильное желание, страсть. Оно может выплеснуться в виде бурной радости или неутешного горя. В состоянии E другого человека чувствуют как самого себя. В этом суть процесса эмпатии, которая так необходима практикующему психологу. Состояние E рационально, то есть оно человеком осознаётся, однако им очень тяжело управлять. Страсть, будь то радость или горе, всегда одностороння: она концентрирует все психические ресурсы человека на одном объекте и лишает его тем самым возможности выбора.

Хорошо узнаваемы физические признаки человека, погружённого в состояние Е. Это широко «распахнутые» горящие глаза, богатая мимика, быстрая и выразительная жестикуляция, беспорядочно-порывистые движения, изменение цвета лица (покраснение или побледнение). Умение входить в состояние E необходимо всем, кто работает на сцене или вообще выступает перед аудиторией. Эмоциональная выразительность актёра или оратора — главное средство влияния на аудиторию.

7.1.2. P — деловая логика

Состояние деловой логики в интеллектуальном смысле — это расчётливость, оценка выгоды, продумывание целесообразных способов действия. Мышление по Р-образцу протекает в форме вербальных рассуждений по формуле «если — то». Выстраиваются длинные цепочки причин-следствий. Грамматика такой речи довольно бедна, зато Р-речь динамична, отличается лексическим разнообразием, хорошо передаёт развивающиеся процессы.

На социальном уровне долго удерживаемое P состояние порождает неформальную роль двигателя группы. Дело в том, что в состоянии P человек не может сидеть без дела — он постоянно пребывает в какой-то приносящей пользу активности. Рядом с человеком, находящимсяв Р-состоянии, невозможно отдыхать. Своим трудовым ритмом он невольно включает в работу всех, кто с ним общается на близкой дистанции. По этой причине рабочие коллективы выдвигают таких людей в качестве официальных руководителей. Вторая сторона Р-роли в коллективе — формальный лидер.

Психологически коммуникативный аспект P порождает состояние двигательного возбуждения, жажду полезной деятельности. В состоянии P человек испытывает подъём работоспособности, становится энергичным и целеустремлённым. Это состояние очень энергозатратно, поэтому человек, пребывающий в нём, много нервничает, часто несдержан. Всякое отвлечение от работы воспринимается им как бесполезная потеря времени, убыток.

Состояние P физически — это быстрые движения с равномерно отлаженным ритмом. Сокращения-расслабления мышц подчинены одной цели, производятся в одном направлении, поэтому в таком состоянии человек довольно негибок и неразворотлив. Войдя в Р-состояние, человек полностью ему отдаётся, превращается в некое подобие производительного механизма. Из него трудно выйти сразу. Набрав инерцию, мышцы продолжают ритмично сокращаться, а конечности двигаться. Чем более напряжён труд, тем большее время требуется для восстановления сил.

7.2. Пассивно-статические состояния

7.2.1. L — структурная логика

На интеллектуальном уровне аспект L означает построение схем, структур, классификаций. Этот вид логики преследует цель не эффективности и выгодности, а правильности и соразмерности пропорций. Мысля в категориях L, человек производит сравнение одного объекта с другим по тому или иному критерию и размещает его в соответствующей клетке классификационной таблицы. L-мышление представляет собой краткие, предельно сжатые формулировки и определения. Закон структурно-логического мышления — минимум лексики (значимых слов) и максимум грамматики (служебных слов — предлогов, союзов, частиц, вводных оборотов).

Долго удерживаемое состояние L приводит к неформальной роли в коллективе -систематизатор или эксперт. Она выражается в вынесении объективных, незаинтересованных суждений по любым вопросам жизнедеятельности. Человек в состоянии L склонен к обособлению внутри группы, к действию по существующим в её рамках писаным и неписаным нормам и правилам. Вторая сторона L-роли — это судья. К такому человеку обращаются, зная его максимальную невовлечённость, за тем, чтобы он трезво рассудил тот или иной спорный случай.

Психологически человек в L-состоянии отличается хладнокровием и безразличием. В этом состоянии отсутствуют какие-либо чувства и субъективные пристрастия. Образно это состояние можно уподобить глыбе льда или геометрической правильности кристалла какого-нибудь минерала. Это наименее психологичное состояние, так как в нём совершенно нет души, человеческой теплоты. Но, с другой стороны, оно самое уравновешенное и стабильное. Это состояние послушания, исполнительности и дисциплинированности.

На физическом уровне для человека в состоянии L характерно практически полное отсутствие проявлений «жизни». Мимика своей неподвижностью напоминает статую, корпус прям и зафиксирован, глаза тусклые и ничего не выражающие. Движения тела сведены к минимуму. Соблюдается правило «один орган — одна функция», то есть рукой только берут, ногами ходят, а ртом — едят. Операции выполняются подчёркнуто дискретно, с заметной фиксацией начала и конца.

7.2.2. R — этика отношений

Интеллектуально коммуникативный аспект R проявляется как завуалированные, скрытые оценки. Рассуждая в R-форме, человек как бы боится сам себе признаться в том, что один объект он предпочитает другому. В этом состоянии производится выбор между двумя с точки зрения логики совершенно равнозначными вариантами. Есть ещё другая стратегия R-мышления — сознательный выбор противоположного тому, чего действительно хотелось бы. Таким образом, R-суждения рациональны, то есть имеют свою причину, пусть она и скрыта, но абсолютно нелогичны.

На социальном уровне человек в состоянии R способен играть неформальную роль гармонизатора в коллективе. Его действия направлены на то, чтобы поддерживать тёплый и дружелюбный психологический климат, сглаживать острые углы, примирять людей. Человек, выполняющий R-роль,выступает не как судья или «разрешатель» конфликтующих противоположностей, а как их примиритель. Он умеет успокоить людей, снять эмоциональное напряжение. Личные приверженности при этом, конечно, не пропадают, а тщательно скрываются.

Психологически состояние R переживается как внутреннее тяготение к кому или чему-либо, как глубокая привязанность. Интересно, что это состояние не является эмоциональным. В нём нет экспрессии, зато присутствует долговременная зависимость морально-этического характера. Состояние R — это гарантия верности в отношениях. Оно подобно стрелке компаса, которая при любых попытках повернуть его корпус, возвращается к своему «родному» северному направлению. Благодаря R мы воспринимаем людей, местности и времена как свои, родные или как чужие, чуждые.

Физически состояние R очень трудно для идентификации именно потому, что в нём истинное отношение скрывается либо за безразличием, либо за противоположностью. Его можно обнаружить по едва заметным рассогласованиям и мелким сбоям в обычном общении. Чуть задрожал голос, слегка изменился цвет лица, вздрогнули и приняли своё привычное положение веки — всё это надёжные сигналы отношений. Косвенно проявляемые симпатии-антипатии, притяжение к человеку или отталкивание от него, сопровождаемые лёгким внутренним волнением, физически свидетельствуют о том, что вы наблюдаете состояние R.

7.3. Активно-статические состояния

7.3.1. F — силовая сенсорика

Интеллектуально состояние F означает восприятие силы-слабости. Мышление в этом состоянии предельно конкретное, заземлённое, опредмеченное. Оно обязательно сопровождается мышечными ощущениями. Мыслительную технологию F удобнее всего сравнить с «прощупыванием» или «взвешиванием» объекта. F-мышление является невербальным — оно не использует слов. Человек, который мыслит по силовой сенсорике, опускает глаза вниз, к земле. Он как бы слушает своё тело.

В социуме человек со стойким состоянием F претендует на роль силового центра группы. Он вмешивается в ход деятельности группы, когда чувствует, что нужно ускорить, замедлить события или вообще изменить их направление. F-тип как дирижёр управляет группой одним движением руки, поворотом головы или сменой положения тела. Но он обычно не стремится стать перед группой, официально возглавить её. Поэтому другое названиеF-роли в социуме — неформальный, или теневой лидер.

Психологически состояние F ощущается как полная уверенность в себе. Любые сомнения, переживания, рефлексия несовместимы с этим состоянием. Чувство хозяина, где бы человек ни находился. Настрой на победу любой ценой. Крепкая нервная система и владение собой. Быстрая мобилизация сил, позволяющая в любую секунду нанести или отразить удар. Всё это — однозначные психологические признаки состояния F.

На физическом уровне это состояние требует массивного, налитого тела. Движений немного, но все они совершаются твёрдо, одним рывком, без пауз. Статическая поза крепко стоящего обеими ногами на земле человека. Взгляд острый, пристальный, тяжёлый. Этим взглядом как бы взвешивают, оценивают расстановку сил. Несмотря на прочную заземлённость, сквозь тело как-будто проходит ось вращения: состояние F очень разворотливо — корпус легко поворачивается в любую сторону, быстро реагируя на ситуацию спереди, сзади, сбоку.

7.3.2. I — интуиция возможностей

В мыслительном отношении интуиция I — это добыча информации из подсознания. Подсознательная кладовая информации человека по объёму равна внешнему миру, поэтому интуиция возможностей — самая интеллектуальная из функций мышления. В состоянии I человек опускается ниже черты сознания и черпает из глубин своего интеллекта ответы на парадоксальные вопросы, перед которыми логика бессильна. Технологически интуитивное мышление I представляет собой операции с визуальными образами. Смутные картины, добытые из подсознания, синтезируются в сложный комплекс, который, уплотняясь, в какой- то миг озаряется яркой вспышкой света — интуитивной догадкой. У человека, мыслящего по I-способу, глаза застывают на среднем уровне, а зрачки расширяются. Взгляд становится расфокусированным.

Если состояние I человек удерживает долго, то в социуме он будет займет роль интеллектуального лидера — генератора идей. I-тип проявляет повышенную интеллектуальную активность, стремится к новым и сложным задачам. Генератору идей с большим трудом даются стандартные, рутинные операции. Все свои силы он отдаёт тому, чтобы избавиться от них, изобретая новые подходы. Человека в состоянии I мало волнует мнение людей о его предложениях и проектах. Совершая открытие, он удовлетворяет своё познавательное любопытство.

Психологически в состоянии I человек испытывает чувства, связанные с погружённостью в себя, — внешняя отрешённость при сильном внутреннем сосредоточении. Это состояние напоминает по своему психологическому эффекту прорыв плотины. Первый этап интуитивного процесса сопровождается мучительным чувством неудовлетворённости: человек места себе не находит, вынашивая идею. Идея, казалось бы, зреет сама по себе, но в этот медленный процесс приходится вмешиваться, чтобы из подсознания вышли именно те образы, которые нужны. Затем интеллектуальное напряжение резко, скачком сменяется облегчением и радостью — идея, наконец, родилась на свет.

На физическом уровне состояние I превращает вас в человека нестандартного поведения. Очень выразительным становится лицо: застывший, расфокусированный взгляд, напряжены мышцы вокруг глаз, сдвинутые к переносице брови образуют вертикальные складки на лбу. Тело замирает в той позе, в которой вас застигла интуитивная мысль. Движения замирают, устанавливается статика. Так продолжается до момента прозрения, после которого статика внезапно сменяется бурной эмоциональной динамикой. Сильным физическим стимулятором состояния I является ощущение плавания — погружения в воду или невесомости.

7.4. Пассивно-динамические состояния

7.4.1. S — сенсорика ощущений

Интеллектуальная деятельность в состоянии S — это обработка сигналов, поступающих от всех органов чувств. В состоянии S человек впитывает в себя все воздействия со стороны внешнего мира — звуки, запахи, прикосновения, температуру — и сравнивает их между собой в едином сенсорном комплексе. Отличие от состояния F в том, что упор делается на динамику ощущений — на то, усиливаются они или ослабляются, гармонично сочетаются или поступают вразнобой. В состоянии S человек опять-таки мыслит не словами и не картинами, а всем своим телом.

Устойчивые состояния S приводят на социальном уровне к неформальной роли в коллективе, которая называется доводчик, или оформитель. Такой человек хорошо себя проявляет, когда внешняя обстановка, воспринимаемая через органы чувств, находится в гармоничном состоянии. S-типизбегает деятельности, которую сопровождает дискомфорт, шум, принуждение, длительное напряжение сил. Поэтому доводчик активен на изолированном участке социума. Его деятельность хоть и ограничена, но при этом универсальна и разнообразна: монотонность и повторяемость несовместимы с состоянием S.

На психологическом уровне состояние S переживается как удовольствие, наслаждение, насыщение, удовлетворение чувства жажды или голода. В состоянии S человек выражает свои чувства через конкретную заботу, помощь в удовлетворении биологических потребностей. Это состояние можно сравнить с процессом запечатления изображения на фотографической плёнке, нанесением рисунка на поверхность бумаги, записью звука на магнитную ленту и т. п. S — наиболее диагностирующее состояние: оно позволяет определить локализацию болевых ощущений в организме и их интенсивность. Для этого состояния характерна постоянная циклическая динамика — наполнение и опорожнение полых органов и сосудов циркулирующим субстратом.

Физически состояние S узнаётся по мягкому и расслабленному телу, удобной позе, в которой площадь тела максимально соприкасается с поверхностью опоры. В состоянии S заметны равномерные физиологически обусловленные процессы в организме — дыхание, кровообращение, волны тепла. Жесты скупые и точные, но при этом плавные, без напряжения. Мимика связана с сокращением вкусовых мышц, расположенных вокруг рта и носа. На лице отпечатывается удовольствие или неудовольствие, наслаждение или отвращение.

7.4.2. T — интуиция времени

Состояние T на интеллектуальном уровне формирует наиболее абстрактный тип мышления, который отражает обусловленные временем глобальные процессы внешнего мира. Закон энтропии — неуклонный переход от более организованных форм жизнедеятельности к более хаотическим и упрощённым — лежит в основе Т-мышления. Рождение, становление, смерть и новое рождение в иных формах — вот какая информация занимает мозг человека в этом состоянии.

Если в I состоянии человек добывает знания изнутри себя, из своих подсознательных слоёв психики, то в T состоянии информация поступает извне — из «Космоса». Мышление по интуиции времени происходит в динамических зрительных формах. Глаза при этом поднимаются вверх и совершают небольшие колебания, словно пытаются проследить за движением образа.

Устойчивое состояние T в социуме приводит к закреплению неформальной роли «отражатель». В этом состоянии человек прогнозирует всю социально-психологическую динамику коллектива — является как бы чутким индикатором изменений. В нём, как в капле воды, отражается всё плохое и хорошее, что было, есть и будет в данной группе людей. В Т-состоянии человека ожидает противоречивое сочетание участи «пророка» и в то же время жертвы, которую все обвинят в общих неудачах.

В психологическом плане Т-состояние переживается как виктимность (жертвенность). Это состояние наиболее религиозно окрашено, так как оно проникнуто стремлением освобождения от всего земного, плотского, связывающего дух. В состоянии T человека тянет к загадочному, потустороннему, трансцедентальному. В своём неумеренном проявлении оно приводит к галлюцинациям, возникновению различных мистических видений. Человек со стойкими Т-состояниями наиболее подвержен гипнозу. Другой оттенок переживаний по интуиции времени — это подвластность судьбе, отсутствие свободы воли, жизнь по велению высших сил.

Один из важнейших признаков Т-состояния — это потеря ощущений своего тела. В Т-состоянии человек не чувствует ни боли, ни плотских наслаждений. Безжизненность тела проявляется в его хрупкости, бледности и внутренней пустоте. Т-состояние выражается через позы смирения: опущенные плечи, втянутая или, наоборот, слишком вытянутая шея, наклонённая или приподнятая голова, общая согбенность фигуры. Движения в этом состоянии равномерно-замедленные и плавные. Это словно какой-то сон наяву. Глаза у человека в Т-состоянии очень печальны, в них словно отблеск неяркого таинственного, «лунного» света.

7.5. Сводная таблица состояний

Для удобства пользования представлю информацию этого раздела в виде таблицы, с помощью которой читатель может свободно «путешествовать» из одного состояния в другое. По горизонтали таблицы отложены устойчивые коммуникативные уровни. Интеллектуальный уровень означает способ мышления, социальный — неформальную роль в группе, психологический — переживаемое состояние души и физический — телесные признаки.

| Аспект |

Интеллектуальный уровень |

Социальный уровень |

Психологический уровень |

Физический уровень |

| Е — этика эмоций |

Пристрастные оценки |

Эмоциональный вовлекатель |

Желание, страсть, эмпатия |

Распахнутые глаза, цвет лица, богатая мимика |

| R — этика отношений |

Скрытая приверженность |

Гармонизатор, примиритель |

Внутреннее тяготение, стабильная привязанность |

Косвенные сигналы симпатий-антипатий, неадекватности |

| Р — деловая логика |

Расчёт выгодных действий |

Двигатель, ритмозадатчик |

Стойкое двигательное возбуждение, энергичность |

Ритмические движения возвратно-поступательного характера |

| L — структурная логика |

Построение схем и классификаций |

Объективный судья |

Хладнокровие, чувство хозяина, отрешенность, неумолимость |

Отсутствие эмоциональных реакций, твердая статика тела |

| F — силовая сенсорика |

Отыскание сильных и слабых мест, воплотимость |

Силовой центр |

Уверенность в себе, чувство хозяина, настрой на победу |

Тяжелое, но мобилизованное тело, пристальный ощупывающий взгляд |

| S — сенсорика ощущений |

Восприятие текущей ситуации через органы чувств |

Доводчик, оформитель |

Раслабленность тела, восприимчивость тела к дискомфорту |

Мягкое тело, удобная поза, вкусовая мимика |

| I — интуиция возможностей |

Добыча информации из подсознания путём догадки |

Генератор нестандартных идей |

Погруженность в себя, внутренняя сосредоточенность на образах |

Расфокусированый взгляд, остановка движения, эмоциональной разрядки при прозрении |

| Т — интуиция времени |

Противоречивость, замешательство, трудный выбор |

Отражатель процессов |

Виктимность мистические чувства, галлюцинации, гипноз |

Печальные глаза, позы смирения, безжизненность тела |

При помощи этой таблицы потренируйтесь определять неконгруэнтность человека. Это позволит вам быстро распознавать фальшь и избежать участи ничего не подозревающего объекта манипуляций.

8. Закон компенсации состояний

Ни в одном из восьми коммуникативных состояний человек не может пребывать слишком долгое время. Жизнь подчиняется закону единства и борьбы противоположностей. Любое явление имеет свою противоположность, которая неуклонно следует за ним, как тень. Плюс невозможен без минуса, верх без низа, а жизнь без смерти. Причём конец одного состояния одновременно является и началом другого.

Противоположности то и дело сменяют друг друга: чем больше господствует одна крайность, тем сильнее впоследствии качнётся маятник в прямо противоположную сторону. В математике этот закон называется эквивалентностью, то есть равнозначностью двух величин. Вот как пишет об этом К. Г. Юнг: «Мне стало достаточно ясно, что лишь там, где есть уклон, продолжается тропа жизни. Однако, где нет создаваемого противоположностями напряжения, там нет энергии.» Название, которым Юнг пользовался для обозначения этого явления, — компенсаторность.

Однако сам Юнг отдаёт приоритет открытия этого важнейшего закона древнегреческому философу Гераклиту. Регулирующую функцию противоположностей Гераклит назвал «энантиодромия», что переводится как «встречный бег». Переход противоположностей друг в друга возвёл в центр своего учения диалектики Гегель, который жил почти на полтора тысячелетия позже древнего мыслителя из Эфеса. Оба философа, по-видимому,относились к типу этико-интуитивный экстраверт, внутренний мир которого буквально «соткан» из противоречий.

Компенсация одного коммуникативного состояния другим происходит неизбежно, но этот объективный процесс можно ускорить или замедлить. Однобокость функционирования личности имеет пагубные последствия: переразвитость одной стороны психики автоматически оборачивается недоразвитостью другой, и когда всё же происходит компенсаторное переключение, горькие плоды искусственного «пережатия» достойны сожаления. Вырвавшаяся наконец на свободу противоположность обретает дикие, странные, архаичные формы.

Ниже я кратко раскрою восемь формул компенсаторности. Их осознание поможет объяснить, почему в поведении личности иногда происходят радикальные перемены, а также в той или иной степени регулировать ритм переключений. Причём всегда нужно учитывать, какой коммуникативный аспект является ведущим, а какой — компенсирующим. Соотношение противоположностей пятьдесят на пятьдесят чревато замешательством, заклиниванием, невозможностью сделать выбор. Близкая к оптимальной пропорция равна 3:2.

Если человек пребывает в хорошей психической форме, не зациклен, развивается, у него постоянно чередуются пары эквивалентных состояний. Один аспект, следуя вложенному в него индивидуальному ритму, перетекает в другой, и это придаёт психике устойчивость без закоснелости.

1. E ? P: эмоциональное возбуждение компенсируется деловым процессом. В момент сильных эмоциональных всплесков человека тянет двигаться, перемещать предметы. Насыщенная эмоциональность оборачивается суетливыми движениями, бесполезной беготнёй.

2. P ? E: напряжённый труд обязательно требует периодических эмоциональных разрядок. Слишком долгое пребывание в трудовом процессе приводит к эмоциональным срывам, ссорам, разгульным застольям. Этот вид компенсации давно введён людьми как чередование рабочих и выходных дней.

3. R ? L: симпатии и антипатии компенсируются логической строгостью и объективностью. Сильные симпатии к кому-либо выравниваются подчёркнутой незаинтересованностью в нём вплоть до хладнокровного игнорирования. Тёплые или же неприязненные отношения между близкими порой сменяются волнами безразличия.

4. L ? R: объективность и всесторонность компенсируются субъективными привязанностями и однобокими, далёкими от логической обоснованности решениями. Долгое пребывание человека в невозмутимом состоянии L заканчивается попаданием в странную зависимость от первого же лица, сумевшего сократить с ним психологическую дистанцию.

5. F ? I: сила и власть порождают выдумку и изобретательность в качестве компенсации. Лица, добившиеся неограниченной власти, будь-тогосударственная власть или власть денег, отличаются дикими фантазиями и прихотями. В народе этот вид компенсации зовётся «с жиру бесятся». Палач, упивающийся властью над своей жертвой, тоже весьма изобретателен в методах мучений.

6. I ? F: интуитивно-мыслительная деятельность компенсируется ростом агрессивности и самоуверенности. Интеллектуалы, привыкшие выступать в роли генераторов идей, становятся тяжело переносимыми в быту, требуют привилегий. Глубокие погружения в подсознательные образы влекут за собой повышение примитивной сексуальности.

7. S ? T: физическая расслабленность, насыщение биологических потребностей приводит к философским размышлениям о судьбе и смысле жизни. Так животная жизнь первобытных людей компенсировалась суевериями. Но и теперь люди, живущие ради желудка и накопительства вещей, уравновешивают свою однобокую сенсорность верой в приметы, тревожностью, примитивной религиозностью.

8. T ? S: размышления о «высоких материях», духовность и нравственные искания компенсируются плотскими утехами, земными инстинктами, любованием своим телом и т. п. Религии, культивирующие состояния Т, осуществляют эту компенсацию как снятие запрета на скоромную пищу по окончании поста. За однобокую приверженность к Т человек расплачивается извращёнными вкусами, неестественными болезнями, садомазохизмом.

Интересно отметить, что к разработке подобной классификации состояний приближались в той или иной мере многие практикующие психологи. В частности, американский психотерапевт Вирджиния Сатир предложила типологию коммуникативных реакций по формуле 4+1: четыре односторонних и пятая уравновешивающая [6]. Сопоставляя её систему с нашей классификацией, получим следующие соответствия:

1) обвинение (блейминг) — состояние F,

2) расчётливость (компьютер) — состояние L,

3) отвлекание (дистрактинг) — состояние E,

4) заискивание (плакатинг) — состояние T,

5) уравновешенность (левелинг) — компенсаторность.

Четвёрку состояний мы находим и у классика цветовой диагностики Макса Люшера [5]. Он вывел по результатам применения своего теста четыре «цветовых» типа поведения. Они практически полностью соответствуют по его описаниям известному набору наших коммуникативных аспектов. Рядом с цветовым типом приведены ключевые слова, передающие, согласно Люшеру, суть соответствующей поведенческой модели:

- «красный» тип (возбуждение, движение, активность) — состояние F,

- «жёлтый» тип (свобода, изменение, раскрытие, расцвет) — состояние E,

- «зелёный» тип (твёрдость, инертность, самоуправление) — состояние L,

- «синий» тип (покой, расслабление, довольство) — состояние T.

9. Мирное сосуществование крайностей

У многих людей наблюдается невротизация — болезненный психологический перегрев, в основе которого лежит однобокость развития личности. В этом разделе я хочу дать читателю несложные рекомендации по компенсаторности — приведению своего типа в психическое равновесие.

Определите сначала, какая из восьми коммуникативных функций оказалась у вас «в загоне» — вытеснена по каким-либо причинам «на задворки» вашей жизни. Сделать это легче, если исходить от противного, то есть решить, с каким коммуникативным состоянием вы свыклись настолько, что пребываете в нём львиную долю времени. Причина невротизации будет крыться в атрофии той функции, которая противоположна вашему излюбленному занятию.

Проанализируйте себя самого или, если объективная самооценка у вас не получается, с помощью хорошо знающего вас человека и отыщите по сводной таблице седьмого раздела краткую характеристику того состояния, в котором вы переусердствовали.

После этого ознакомьтесь с приведёнными ниже рекомендациями и приступайте к тренировке атрофировавшейся функции. Только не перегибайте палку в очередной раз! Помните золотую пропорцию, требующую, чтобы время действия компенсирующего состояния равнялось 30—40%от времени, уходящего на основное состояние.

9.1. Как развивать состояние F — силовую сенсорику?

Займитесь силовыми видами спорта, например, единоборствами, атлетикой, регби. Тренируйте силу мышц и разворотливость тела. Употребляйте в пищу больше мяса, особенно свинины и говядины. Пейте больше жидкости.

Приучите свою психику настраиваться на победу. В общении с людьми добивайтесь преимуществ для себя и уступок с их стороны по любому, даже мелкому вопросу. Играйте в азартные игры.

Подталкивайте к действию нерешительных и тормозите тех, кто демонстративно набирает «очки». В помещении, где собрались люди, всегда занимайте ключевое место — во главе стола или сбоку, откуда контролируется всё пространство.

Научитесь быстро «взвешивать» ситуацию: что? где? когда? в чью пользу? Исходите только из фактов, отвергайте любые гипотезы, какими бы красивыми они вам ни показались. Тренируйте оперативность мышления, решая задачки, требующие смекалки.

9.2. Как развивать состояние I — интуицию возможностей?

Больше плавайте, чаще спускайтесь с гор, катайтесь на качелях, прыгайте — выберите те виды спорта, где происходит потеря веса. Больше употребляйте в пищу яиц, проросших злаков и других продуктов, содержащих зародыши. Мастерите модели сложных машин. Займитесь теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ).

Научитесь оптимистически оценивать способности — свои и своих близких. Чаще делайте комплименты, ко всему относитесь с любопытством. Импровизируйте в общении, ведите себя по-детски расковано и непосредственно. Шутите, не ввязывайтесь в бытовые споры. Активно отстаивайте выношенные вами идеи, но не превращайте их в догму.

Ведите себя нестандартно, но не шокирующе. Предлагайте смелые, далеко идущие проекты. Игнорируйте критику и повседневные заботы. Посещайте различные семинары, конференции, дискуссии по самым новым направлениям, но только не религиозного толка. Интенсивно обменивайтесь идеями со своими оппонентами и коллегами. Готовьте к каждой встрече новинку — будоражащую ум гипотезу или парадокс.

Чаще уходите в себя, погружайтесь во внутренние размышления о самых противоположных вещах. Ищите общее между крайностями. Читайте как можно больше научно-популярной литературы. Стройте в уме многослойный «пирог» наложенных друг на друга неподвижных картинок, а потом сжимайте их, пока вас не озарит — придёт в голову синтезирующая идея.

9.3. Как развивать состояние S — сенсорику ощущений?

Употребляйте в пищу только натуральные продукты. Питайтесь в меру, но разнообразно. Откажитесь от тяжёлых сортов мяса (свинины, говядины). Замените их птицей. Чаще бывайте на свежем воздухе. Общайтесь с природой не духовно, а телесно — собирайте грибы и ягоды, заготавливайте травы. Посещайте сауну.

Научитесь радоваться хорошему состоянию тела и его органов. Попробуйте воспринимать мир таким, каков он есть на данный момент. Вначале сосредоточьтесь на каждом сенсорном канале в отдельности — зрении, слухе, осязании, обонянии. Затем соедините все ощущения воедино и переживите этот целостный сенсорный букет. Тренируйте те рецепторы, которые у вас закрыты, редко задействуются.

Избегайте любых перегибов как в общении, так и в работе. Проводите свободное время в кругу привычных знакомых, с которыми вы чувствуете себя комфортно. Закрепляйте положительное самочувствие прикосновением. Займитесь рукоделием, изящными ремёслами, кулинарией.

Установите связь между вашими мыслями и телесными реакциями. Вытесняйте тягостные чувства приятными сенсорными воспоминаниями. Избегайте неестественных поз и наигранности. Думайте лишь о том, что происходит здесь и сейчас. Слушайте своё тело и тут же реагируйте на его сигналы. Пусть ваши внутренние органы «звучат» в вас словно мелодия. Спите мало, но часто.

9.4. Как развивать состояние T — интуицию времени?

Откажите себе в излишествах, сядьте на строгую диету. Употребляйте побольше растительной и молочной пищи. Освойте различные техники дыхания и очищения организма, а также физические упражнения хатха-йоги.

Общаясь с людьми, расспрашивайте об их судьбах — прошлом и настоящем, задуманном и свершённом. Донесите до них мысль, что всё уже было. Предостерегайте их от ошибок. Не бойтесь стать объектом обвинений. Научитесь принимать вину на себя.

Почувствуйте, как вы меняетесь с течением времени. Убедитесь, что всё преходяще: слава, могущество, признание, а также боль и радость. Сосредоточьтесь на потоке времени, который проходит сквозь вас. Представьте себя щепкой, которую увлекает за собой бурная река.

Углубитесь в философскую литературу. Займитесь различными техниками медитации. Настраивайте себя на общение с богом, космическим разумом, внеземными цивилизациями, душами людей и т. п. Чаще спите, толкуйте свои и чужие сновидения. Обратитесь к религии.

9.5. Как развивать состояние E — этику эмоций?

Ешьте те продукты, которые тонизируют и возбуждают: острое, солёное, кислое, горькое. Делитесь во время еды своими впечатлениями о затронувших вас событиях. Участвуйте в художественной самодеятельности: пойте, танцуйте, играйте в пьесах, читайте стихи. Учитесь открыто выражать свои эмоции в различных видах искусства.

Осваивайте эмпатию — умение подстраиваться под настроение другого человека. Отражайте его позы, жесты, интонацию его голоса, ритм дыхания. Почувствуйте свою слитность с ним. Не сдерживайте улыбку и смех, когда вам весело, и не прячьте печальное лицо, когда вам грустно.

Чаще общайтесь с большим количеством людей. Воздействуйте на общее настроение коллектива. Посещайте увеселительные мероприятия (танцы, концерты, праздники), а также места скорби и печали — траурные церемонии, вечера памяти. Добивайтесь, чтобы ваши эмоции передавались окружающим.

Осмысливайте события, слушая музыку. Выговаривайте накопившиеся эмоции, общаясь мысленно с людьми, отношения с которыми вас волнуют. Учитесь «перекачивать» эмоциональную энергию с головы в нижние части тела вдоль позвоночника и в обратную сторону. Употребляйте экспрессивные слова и выражения.

9.6. Как развивать состояние P — деловую логику?

Займитесь динамичными видами спорта, требующими выносливости: футболом, бегом на длинные дистанции, туризмом. Ешьте калорийные продукты с достаточным количеством жидкости. Избегайте сухомятки, перекусывания на бегу. Чаще работайте в саду и на огороде. Во время работы не делайте частых перерывов, чтобы не сбить темп. Забудьте о курении.

Научитесь переживать радость движения. Направляйте свою эмоциональную энергию на одну цель, но тратьте её равномерно, а не одним сильным выбросом. Полагайтесь только на собственные силы. Вашим искренним убеждением должно стать взаимовыгодное сотрудничество. Всегда требуйте то, что заработали.

Мысленно всегда просчитывайте возможные варианты действий и только после их сравнения останавливайтесь на одном — том, которое наиболее выгодно. Выберите себе надёжный критерий полезности, например, прибыль в денежном выражении или затраты времени. Постоянно совершенствуйте технологию своих действий. Используйте в речи слова, передающие деловую активность: действовать, работать, полезный, быстро, отлаженный и т. п.

9.7. Как развивать состояние R — этику отношений?

Больше употребляйте в пищу сладкого и мучного. Избегайте резких, внезапных движений. Посидите у постели больного. Утешьте расстроившегося ребёнка. Не оставляйте без внимания ни одну эмоциональную реакцию, направленную на вас, но отвечайте на неё либо косвенно, либо спустя некоторое время.

Чутко улавливайте по нюансам своего состояния, в какую сторону поворачивается стрелка вашего внутреннего «компаса». Волнуйтесь за других людей больше, чем за себя. Оставайтесь при своём мнении, но проявляйте терпимость к мнению оппонента. Воспитывайте в себе терпение, умение слушать, а также вежливость и чувство дистанции.

Сглаживайте конфликты в коллективе. Говорите о людях больше хорошего, чем плохого. Не отталкивайте тех, кто обратился к вам за помощью, даже если у вас самих дела идут неважно. Пусть обиженные или просто переживающие люди станут объектом вашего пристального внимания. Не увлекайтесь анализом ситуации, не ищите правых и виноватых. Не поучайте и не давайте советов. Ваша цель — разрядить эмоции людей, дать им выговориться и тихо посочувствовать.

Всегда рассматривайте проблему в широком плане: если нет положительных признаков в привычных рамках, они обязательно найдутся в смежных областях. Не судите сгоряча! Слушая собеседника, улавливайте интонации, а не смыслы. Проявляя сочувствие, тем не менее не становитесь ни на чью сторону.

9.8. Как развивать состояние L — структурную логику?

Займитесь теми видами спорта, которые требуют особой выдержки и точности — стрельбой, городками, спортивным ориентированием. Выработайте сбалансированный по основным компонентам рацион питания и строго придерживайтесь его. Ведите упорядоченный образ жизни. Всегда планируйте свои действия наперёд. На мероприятия приходите вовремя. Одевайтесь аккуратно и строго.

Общайтесь с людьми только по делу. Избегайте юмора, розыгрышей, двусмысленных высказываний. Со всеми держитесь на одинаковой дистанции. Дышите ровно, не жестикулируйте и не меняйте выражение лица, что бы ни происходило.

Выработайте себе одну систему ценностей и неукоснительно придерживайтесь её. Скрупулёзно выполняйте свои служебные обязанности и отклоняйте любые идущие с ними вразрез поручения. Систематизируйте попадающий к вам материал в той области, где вы работаете. Постоянно сверяйтесь со справочниками, схемами, чертежами, путеводителями и т. д.

Научитесь чётко и кратко формулировать свои мысли. Говорите размеренно-монотонным голосом. Анализируя информацию в уме, сравните её по всем известным вам критериям: «с одной стороны…, с другой стороны…». Наполните свою речь разнообразными структурно-оформляющими связками (предлогами и союзами): «или», «но», «однако», «если — то», «чем — тем» и другими.

Надеюсь, вы убедились, что управлять собой возможно, если осознаёшь процессы, в которые вовлечён человек. Задача заключается в том, чтобы поддерживать динамическое равновесие между коммуникативными крайностями. Для того чтобы противоположности не враждовали, а мирно сосуществовали, необходимо своевременно чередовать их. Поэтому периодически делайте переходы в несвойственные вам состояния, даже если поначалу это и пугает вас. Только таким путём вы получите свободу выбора, без которого нельзя овладеть своими природными ресурсами.

Литература

- Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. Пер. с франц. — М.: «Советское радио». — 1970.

- Аугустинавичюте А. Социон (основы соционики), часть 1. — 1983.

- Веккер Л. М. Психологические процессы. 1,2,3 том. — Л., Изд-во ЛГУ. — 1981.

- Иванов-Муромский К. А. Мозг и память. — К.: Наукова думка. — 1987.

- Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. — Воронеж: НПО «МОДЭК». — 1993. ?156 с .

- Сатир Вирджиния. Как строить себя и свою семью. М.: Педагогика-Пресс. — 1992. — с. 45—52.

- Lawrence Gordon. People Types and Tiger Stripes. A Practical Guide to Learning Styles. Second edition. — 1989.

(с) http://socionics.kiev.ua/articles/feature-and-group/func-state/#p_15