Вера М.

Наташа С.

Ольга М.

Александр К.

В три годика мама отправила меня жить к бабушке, которая учила меня жизни, отношению к людям: что хорошо, что плохо. В семь лет, перед школой, я пришла жить домой, маленькая такая, но уже со своим внутренним миром. Смотрю, а в зале лежит моя маленькая сестренка, она только родилась, и, конечно, я была заброшена, никакого внимания мне не уделяли, я была типа подсобного работника: принеси то, сделай это, убери это. Вот это очень обижало. Я не видела ни любви, ни ласки, никогда со мной разговора не было по душам, всегда обида была, и до сих пор во мне это вызывает какую-то боль.

У нас было очень чисто в квартире, были накрахмалены пододеяльники, все белье мама вышивала, была идеальная, можно сказать, чистота. Мы всегда были сытые, чистенькие, хотя, может быть, где-то и заплаточка была, носочки заштопанные.

Мне не хватало душевного тепла, просто общения с матерью. Мама иногда придет и начинает командовать: «Делай так, делай так!» – не объясняя почему. Я не понимала, почему нужно делать именно так. Потом я дала себе определение – «поперечная»: она мне что-то скажет, а я не хочу так делать. Может быть, она и права была, но мне все объяснять надо было. Если мной командуют, у меня возникает противостояние. Мне не хотелось этого делать, потому что со мной нельзя разговаривать приказным тоном. Со мной вообще нельзя так разговаривать никогда.

Я безотказный человек, никогда никому не отказываю. Какой бы человек ни был, я все равно иду ему навстречу, если он только подойдет и скажет: «Вер, у меня вот такие проблемы, помоги, пожалуйста». Также и в детстве, если я должна была что-то выполнить, то ко мне нужно было подойти, попросить помощи, но не командовать, не кричать. Для меня это – стена, я это делать не буду. Только доброжелательное отношение, ласка, и еще необходимо объяснить, для чего это нужно сделать. Я должна понять, для чего я это выполняю, а не так: «Поди принеси! Почему плохо учишься? Почему это не делаешь?» Я не понимала, почему я должна хорошо учиться. Мне не нравился учитель, он плохо объяснял, ко мне относился плохо. После уроков оставит, я перепишу, поставит двойку. Приду домой, меня мама ругает. Я не понимала, для чего я хожу в школу. Нужно объяснять детям, для чего они ходят в школу, для чего нужно выполнять домашние задания, для чего ты приучаешься к порядку, к дисциплине. Были же в моей жизни люди, которые приучили меня и к порядку, и к дисциплине. До сих пор опаздывать для меня – это нельзя.

Мне всегда хотелось, чтобы родители уделяли мне больше внимания, рассказывали про жизнь, готовили меня к самостоятельности. Я была человеком совершенно не подготовленным. В семнадцать лет я вышла из родительского дома, приехала жить в город. У меня была подруга, она все знала, что ей нужно в жизни, чего она хочет. Все девчонки после восьмого класса пошли поступать в Педагогическое городецкое училище, и я вместе с ними пошла, а надо мне это было или не надо? Такому ребенку в жизненную суть вникнуть тяжело. Даже объяснение моих поступков мне было необходимо. Вот я что-то сделала, а хороший это поступок или плохой, я не понимала, и мне не объясняли. Ребенок, он ведь не знает, что хорошо, что плохо, ему надо объяснить, больно он кому-то сделал или правильно поступил. Мне всегда не хватало подготовленности к жизни. Мир был непонятен. Было только уже приобретенное: собственные ошибки, шишки. Мне было сложно жить, потому что я была совершенно неподготовленным человеком к жизни.

Чтобы себя содержать, я пошла работать. Родители меня выпроводили – иди и все. Я пошла, училась на вечернем отделении и работала. Я должна была сама себя содержать, это было в семнадцать лет.

С маленького возраста бабушка приучала меня к труду. Она насильно заставляла меня прясть, вязать носки. Бабушка жила в деревне, у нее была своя скотина. С утра у меня были обязанности: столько-то прополоть, собрать яблоки, подмести, помыть крыльцо. Меня не отпустят купаться на Волгу, если я это не выполню. Сначала это было тяжело выполнять, мне хотелось гулять, соседки-подружки бегут, а меня не пускают. Первое время я никак не могла понять, зачем мне нужно прясть, а бабушка говорила: «Дочка, жизнь долгая будет, а вдруг тебе пригодится». Я ей отвечала: «Баб, не пригодится, я работать буду, я куплю». Она: «Не знаешь, какая жизнь будет, учись». Я так благодарна своей бабушке, потому что пришел такой момент: пришла перестройка, я потеряла работу, завела скотину, овец, стала прясть, стала вязать носки. Этот навык и в тридцать пять лет у меня не пропал. То, чему она научила меня в детстве, пригодилось. Мне казалось, что я ее не слушала, а, оказывается, слушала, где-то это записывалось. Она всегда говорила: «Дочка, живи так, чтобы сегодня не густо и завтра не пусто». Я, конечно, не придавала значения этим словам. А сейчас, когда получилось так, что я живу одна и воспитываю двоих детей, эти слова откуда-то всплыли, я думаю: «Вон, оказывается, это что…» Нужно обязательно с детьми разговаривать, учить их, объяснять жизнь, потому что этот ребенок не понимает многого. Объяснять, что жизнь не всегда бывает сладкой, может быть и потеря работы, не всегда будешь жить в достатке, разные в жизни бывают ситуации. Таких детей нужно готовить к жизни.

У меня есть школьная подруга Люда, мы всю жизнь с ней дружим. Я очень благодарна ей. После восьми классов все девчонки ушли в Городецкое училище, а меня мама не пустила, она ходила к завучу, чтобы мне не выдали документы. Ну не дали и не дали, я как-то спокойно к этому отнеслась. Не мое было призвание педагогика. Я пошла в девятый класс. Мы стали с подругой готовиться в институт. Она говорит: «Вер, слушай, я так хочу в авиацию». Я тоже говорю, что хочу. Она говорит: «Давай будем учиться в Московском Авиационном институте». Я говорю: «Давай!» Я была слаба в математике. Нам прислали контрольные работы, я не могла самостоятельно их решить, и Люда со мной занималась. Она мне объяснит: «Поняла?» Я: «Нет». Она мне еще раз объясняет. Я не могла соврать ей, сказать, что поняла, когда на самом деле не поняла. Она до тех пор мне объясняла, пока я действительно не начинала понимать. Склад ума у меня такой, что мне нужно объяснять по нескольку раз, зубрешка для меня это ноль, я могу взять только пониманием. Мне нужно понять, самой разобраться, запомнить, процесс понимания мне обязательно нужен. Если я что-то не пойму, то я это никогда не пойму. А если я что-то усвою, это значит навсегда.

Некоторые люди не могут до меня правильно донести. Моему типу нужно все объяснить и обязательно спросить: «Поняла?» Если непонятно, несколько раз нужно спокойно объяснить. Мне тяжело давалась физика, математика. Многое от учителя зависело. У нас в шестом классе пришла учительница по математике, она такая живая, любила свой предмет, она так просто объясняла, очень просто, доступным языком. Я люблю, чтобы объясняли схемами. У меня очень хорошая зрительная память. Я беру чистый листок бумаги и рисую схемочки. Я всегда хорошо запоминаю эти расположения, что куда втекает и вытекает. Когда схему нарисую, мне все понятно. Я до сих пор рисую для себя схемы. Послезавтра я иду экзамен сдавать, у меня кругом одни схемы. Я живу всегда схемами, мне так легче запоминать. Когда мне что-то объясняют, лучше для меня рисовать схемами.

Мне точные факты не нужны, я всегда запоминаю только суть. В магазине цены особого значения не имеют, всегда округляю и не умею сравнивать что дешевле, а что дороже.

Запоминаю расположение домов хорошо. Например, знаю, на какой улице сестра живет, номер квартиры, а номер дома не знаю, знаю расположение этого дома. В девятом классе я заняла третье место по спортивному ориентированию. То есть заблудиться практически не получается нигде.

Я никогда никому не завидую. Мне не надо, чтобы у меня было лучше всех. Но без денег мне очень плохо, у меня возникает неуверенность. Сейчас я стараюсь без денег не оставаться, потому что я некомфортно себя чувствую, мне плохо. Если бы в детстве мне объяснили, что заработаешь столько, будешь жить вот так, а если столько, то вот так, мне проще было бы в жизнь входить. Сама я этого не понимала.

Своим детям я объясняла, для чего нужно учиться, какую профессию выбирать, на своем примере им объясняла. Мне старший сын сказал: «Мам, я хочу в Лобачевский на физический факультет». Я схватилась за голову: «Что делать? Где он у меня работать будет?» Приехала, сходила в университет, купила справочник, чтобы выбрать специальность. Я знала, что я не авторитет для своего сына, поэтому пошла к учителю физики, чтобы он помог выбрать факультет. Я говорю: «Василий Иванович, раз Вы привили моему сыну любовь к физике, помогите выбрать ему специальность, потому что сейчас все научно-исследовательские институты закрыты. Давайте поможем мальчику определиться со специальностью. Проведите с ним беседу». Сын приходит домой радостный: «Мам, мы с Василием Ивановичем выбрали специальность, я иду туда-то!» Мне вот этого от родителей всегда не хватало, они никогда мне не помогали. Мама сказала: «Иди на бухгалтера». Я думаю: «Зачем на бухгалтера?» Она: «Будешь всегда чистенькая, в тепле». Я говорю: «Мам, да не хочу я эти бумажки перекладывать». Я хочу, допустим, самолеты строить. Летать у меня не получилось по состоянию здоровья, буду строить самолеты. У меня была своя цель заветная, мечта.

Я подвижный человек. Меня всегда тянуло в походы, куда-то на стройку работать, хотела строить жилье. Всегда мне хотелось построить свой дом, потом я его все-таки выстроила.

Хотелось отдельное жилье, потому что дома у нас постоянно были конфликты, родители постоянно ругались между собой. Все это происходило на глазах у детей. Стоило мне десять классов закончить, я быстро собрала сумку – куда бы только уйти из дома. Всегда хотелось жить в тишине, заниматься чем-то своим, интересным.

Очень любила с детства книги читать. Книг у нас в доме не было. Кроме газет мама ничего не выписывала. Я просила, чтобы мама дала мне рубль на книги. Выпрошу рубль, еду до соседнего села, там был хороший книжный магазин, на эти деньги я могла себе какую-то книжечку выбрать. Валерий Чкалов был моим примером. До сих пор эта книжка есть, почему-то мне всегда хотелось летать.

В девятом классе в пришкольном саду мы обкладывали молодые яблоньки от грызунов, и как раз приземлился кукурузник, они обрабатывали поля. Вот нас трое, мы уговорили летчиков, чтобы пролететь с ними кружочек. Для меня это, конечно, было блаженство, вот это запомнилось на всю жизнь. Я до сих пор фантазирую, живу заоблачно. Мечты помогают мне карабкаться наверх.

Поступать в институт в Москву мать меня не пустила, пришлось поступать в наш Нижегородский авиастроительный техникум, который я закончила и работала на авиационном заводе, строила самолеты. Кроме шасси, ничего не видела в жизни.

Романтизм внутри, от него светлость идет. На будущее есть какие-то задумки, желания какие-то. С детства осталось, что я хочу дом, хочу, чтобы был такой сад, как я хочу. Мама всегда командовала: «Вот тут грядки…» А я хочу, чтобы у меня здесь были цветы, мне всегда цветы нужны. Я не люблю просто зелень. Мне нужна красота, какой-то цветочек, а не однотонность, всегда нужно, чтобы яркое было. У меня плохое настроение, я пойду и куплю себе букетик красивых хризантем, выберу такие яркие, сочные, чтобы они радовали глаз.

Бывают морозы, все ходят какие-то замерзшие, а мне: снег идет, под ногами скрипит, деревья такие красивые в инее, это мне доставляет большое удовольствие, мне очень хорошо. Людям плохо, что морозно, а мне очень хорошо. И зиму люблю, и осень люблю. Люблю, чтобы шелестела листва под ногами. Очень люблю клен, он такой красивый, листочки резные, яркие. Я работала в школе куратором по внеклассной работе, мы с ребятишками разные поделки делали.

Я очень неусидчивый человек. Могу вязать, шить, могу несколько дел одновременно делать. Вяжу, вяжу, устала, мне хочется пошить. Откладываю, начинаю шить. Я не лентяйка, не лежу на диване, но то, что мне в своем характере не нравится, это то, что я, не заканчивая одно, начинаю делать другое. Я люблю работать по настроению, по вдохновению. Что касается домашних дел, делаю их всегда, независимо от того, хорошее настроение или плохое, а вот что-то для себя сделать до конца сложно: кофту я вяжу три года, осталось только сделать бахрому, но вот нет у меня вдохновения.

Люблю природу, люблю в походы ходить. Мне не нужны хорошие условия, мне нужен активный отдых, чтобы был костер, вода, котелок, палатка, коллектив небольшой, до десяти человек. Главное, чтобы люди были неконфликтные, чтобы мне с ними было комфортно.

Вот однажды мы пошли в поход. Пришли на место, все рюкзачки сняли, сидят. Смотрю, что никто не проявляет организаторских способностей, беру ответственность на себя: «Ты иди дрова собирай, ты иди палатку ставь». Если я вижу, что никто не берет ответственность на себя, нет в коллективе организатора – беру все на себя, я организатор очень хороший. Я начну организовывать, но в то же время я не хочу, чтобы меня считали выскочкой. Я всегда хочу, чтобы в коллективе было уютно, ведь люди пришли отдохнуть.

Очень не люблю негатив. Меня начинает корежить от негатива, стараюсь перевести тему разговора. Всегда хочу, чтобы с человеком мне было комфортно. Я могу «пристраиваться» сама к человеку, но до определенного момента.

Вот мой напарник – интересный человек, своеобразный. Я увлекающийся человек, хочу все знать, хочу в людях лучше разбираться, чтобы не было конфликтных ситуаций. А он любит надо мной подтрунивать, подсмеиваться. До какого-то времени я терпела, а потом решила человека на место поставить, выпустить свои колючки. Вот роза, она такая красивая и пахнет нежно, а стоит человеку немножечко прикоснуться к ней, она раз его… и уколола. Вот я сравниваю себя с таким цветочком, шипы у меня есть всегда. Для кого-то они скрытые, а для кого-то я их резко выбрасываю.

Я очень обидчивый человек, и поэтому не позволяю, чтобы меня обижали. Но сказать, что я злопамятный человек – этого нет. Если человек меня сильно обидел, просто для меня он больше не существует или существует, но уже не на таких доверительных отношениях. Бывает ведь, что близкие люди обижают, и вот они ходят рядом, и пусть себе ходят, но теплых отношений уже не будет.

Я часто мебель двигаю. Стол поверну, диван по-другому поставлю. Что-то я меняю, и как будто жизнь становится другая, я не могу жить в одной и той же обстановке. Мне нужен комфорт, тепло. Важно, чтобы было уютно.

Такому ребенку нужен свой уголок обязательно. Я такой человек, что мне нужно обязательно иметь свою территорию. Пускай она будет небольшая. В детстве мне очень был нужен свой мирочек. Я люблю теплые краски, холодные тона я не люблю.

Я могу чем-то загореться. Вот захотелось выучиться плетению макраме. У меня была книжечка, но самостоятельно по ней я выучиться не могла, а интерес был. Приехала к нам одна женщина и говорит: «Буду проводить курсы по макраме, если только пятнадцать человек наберете». Я быстро побежала по поселку, организовала группу, стали заниматься. Занимались мы очень хорошо. Преподаватель приезжала к нам по выходным, мы занимались часа по три-четыре. Мы так сдружились с девочками, и у нас, как раньше в деревне, были посиделки. Мы приходили со своим вязанием, чаи, разговоры. И когда закончились эти курсы, девчонки говорят: «Вер, надо что-то придумать, мы без занятий не хотим, мы уходим из дома от своих проблем, здесь так хорошо». И я организовала женский клуб «Берегиня». Директор поселкового клуба была хорошая женщина, пошла нам навстречу. Мы зарегистрировали неформальное объединение, чтобы к ней никаких претензий не было. Она нам выделила помещение. Ей нужно было для плана, для галочки, что у нее какие-то мероприятия проходят, но в то же время, чтобы никто не придирался.

Я приехала в Нижний Новгород, здесь есть дворец культуры имени Орджоникидзе, там у меня есть знакомые, они организовали очень хороший клуб. Все переписала, как нужно правильно сделать, они мне идей добавили. У меня своих идей практически нет. Мои идеи летают где-то в голове, но мне надо понять, как их воплотить. Вот, допустим, у меня сестра, она может взять кофту и вязать. А у меня этого нет. Я покупаю журнал, смотрю, выбираю, что-то возьму за основу, а потом что-то свое придумаю. Мне всегда нужна основа, своих фантазий не хватает, мне нужно выбрать из разных вариантов то, что я хочу.

В общем, я организовала женский клуб, и мы с женщинами ходили заниматься. Мы делали спектакли небольшие, творческие вечера организовывали. Два раза в год у нас были выступления. Я в деревне жила такой бурной жизнью, приезжаю в город, а здесь люди сидят в болоте, кроме, как дом, работа, магазин – ничего не видят. Я говорю: «Девчонки, давайте в театр сходим!» Они: «Да ты что, нет!» Я переступила через себя, стала одна ходить в театры и за полгода оббегала почти все.

Если бы такого ребенка в детстве отдали в какую-то театральную студию, очень было бы хорошо. В том, что я сейчас такая разносторонняя, помогла мне моя учительница. Она приехала к нам всего на год, защищала у нас свою диссертацию. Однажды она мне говорит: «Вер, мне нужна твоя помощь, нужно организовать стенгазету к Новому году». Она мне доверила ватман, краски, и я сидела дома и рисовала. Такому ребенку обязательно нужно доверять, это дает окрыленность, развивает в ребенке обязательность. Что бы я ни делала, меня нужно обязательно похвалить, но не публично, тогда такой ребенок будет делать еще больше, еще лучше. Если ребенок что-то выполнил, а отзыва о своей работе не получил – чего-то не хватает. Всегда надо находить в его работе что-то хорошее, чтобы его похвалить, поблагодарить, одобрить.

Ребенку обязательно нужно давать самостоятельность. Когда я работаю, не люблю, чтобы за спиной кто-то стоял. Возможно, лучше оказывать помощь, находиться где-то рядом и со стороны наблюдать. Я – человек слова: если «да», то «да», если я обещаю, то я должна это сделать. С детства нужно поставить этот вопрос ребром. Здесь просто безоговорочно: «Мы тебе доверяем, и все!» Я очень ответственный человек.

Меня всегда мать контролировала, говорила: «Ты неправильно воспитываешь детей!» Я говорила: «Мам, если ты знаешь, как правильно, воспитывала бы меня!» Я никогда не слышала от нее: «Я пришла в гости к вам, давайте чайку попьем». Она с порога начинала: «Вот, вы не так посадили помидоры. Не так вскопали грядки и т.д.». То есть я никогда не видела нормальных, человеческих отношений, доброжелательности. Для такого ребенка доброжелательность очень важна.

Со мной вообще очень легко мириться. Надо прийти и сказать: «Вер, ты извини меня». Я очень люблю доходчиво объяснять человеку, почему так поступила, если кого-то я даже обидела, почему обидела. Я любому могу это рассказать, чтобы на меня человек не сердился. Люблю душевную, теплую обстановку, не люблю никаких конфликтов.

Я дипломат страшный. Меня спрашивают: «Ты говорила вот эти слова?» Я: «Да, говорила». Я никогда не обманываю. Если тем более чувствую, что «пришла гроза», я от своих слов никогда не отказываюсь, пускай мне будет плохо, пускай меня выгонят с работы.

Вообще я всегда вся в человеке, всегда готова чем-то помочь. Вот он приходит, начинает мне что-то говорить, я всегда вникаю в его проблему – чем могу помочь? Мне сын говорит: «Мам, ты зачем за человека все решаешь?» Он просто сказал про свою небольшую неприятность, а я уже начинаю думать, как надо это решить, куда сходить, что сделать. Я сразу думаю, чем могу помочь. Утешить я тоже могу, но это бывает очень редко.

По интонации голоса людей я чувствую, хотят они меня слышать или нет, рады они мне или не рады. Звонит сестра, я понимаю по интонации голоса, что у нее что-то не в порядке. Я очень чувствительна к близким людям. Звонит подруга, и то, что она рада мне, я чувствую по голосу.

Такого ребенка иногда надо взять на ручки, приласкать, погладить, пожалеть, спросить: «Ну что ты плачешь?»

Мне всегда этого не хватало от родителей. С бабушкой у меня был контакт, с тетей был контакт, с братом. Меня вообще нельзя было отдавать из семьи. Мама потеряла со мной контакт, потому что воспитывала меня бабушка, поэтому мама не смогла поставить меня, как ей было надо. Меня уже воспитали до семи лет, и она не смогла меня перевоспитать. Я сделала вывод, что, если ты хочешь, чтобы тебя понимали дети, их нельзя отпускать от себя. Можно в гости на недельку, на каникулы, но постоянно отправлять из семьи жить куда-то нельзя. Мне всегда хотелось, чтобы меня взяли на ручки, поговорили со мной. Я пришла из школы, у меня двойка, и давай меня мама ругать. А взяла бы, спросила, почему двойку получила, предложила бы свою помощь. За свою жизнь меня мама ни разу не поцеловала, не обласкала. До трех, четырех лет я не помню, а после семи лет вообще этого не было. Когда я пришла домой в семь лет, почувствовала себя ненужным, брошенным ребенком.

У меня всегда была ревность. Ревность присутствовала даже тогда, когда я вышла замуж. Мне всегда казалось, что мать для сестры делает больше, чем для меня, а она считала, что я старшая, поэтому так и делала. Нельзя, когда в семье двое детей, кого-то выделять, они должны быть на равных условиях. Я сейчас осознаю, что к старшему сыну относилась иногда тоже так: «Нельзя обижать Диму, Дима маленький!». И сейчас старший не может дать отпор младшему сыну. Надо, чтобы дети равные были, сейчас младший не уважает старшего.

В детстве я очень хотела учиться фигурному катанию. У нас в селе был каток. Я просила коньки, но мне не купили, было дорого в то время. Чего не могли родители мне дать – дядя помогал, он рядом жил, меня любил. Я приду к нему: «Дядя Леш, я хочу кататься». Он мне достал коньки тридцать седьмого размера, я надела трое носков и на каток. Я все-таки научилась кататься и заняла третье место в спринте по Кстовскому району. Мне всегда хотелось спортом заниматься. Вот на лыжах мне было тяжело, дыхания не хватало, а коньки всегда любила. Я всегда смотрела по телевизору фигурное катание, мне всегда хотелось научиться этой красоте, какие были костюмы у фигуристов красивые. Спортивные танцы очень любила.

Ходила в кружок пения. Может, у меня не совсем слух есть, но своим упорством я добиваюсь результата. Очень хотела на гитаре научиться играть. Сама пыталась по самоучителю научиться, но мне обязательно нужно, чтобы кто-то показал, может, и не один раз. Мне всегда нужен учитель, самостоятельно научиться я не могу.

В детстве очень любила цирк. У нас был председатель профкома, мама моего одноклассника, она каждые каникулы возила нас в цирк. Для меня это было зрелище.

Всегда хотелось заниматься бальными танцами, художественной гимнастикой. Чего мне в детстве не хватало, я хочу додать своим детям. Такому ребенку, как я, родителям нужно помогать осуществлять свои интересы.

Можно сказать, что я человек настырный. Я не иду, как танк, напролом, но все равно ставлю перед собой цели, и они сбываются. Бог мне помогает, я это чувствую. В каких я только ситуациях не была, но Господь меня хранит.

Мама не была для меня авторитетом, я к ней не прислушивалась. Для своих детей я авторитетом стала буквально лет пять назад. Они стали прислушиваться – главное, говорить в доброжелательной форме. Обязательно с детьми нужно разговаривать, объяснять поступки, вливать народную мудрость, потому что в критической ситуации это вспомнится, откуда-то выплывет. Моим детям это помогает.

У меня была любимая учительница. Она была строгая, но очень справедливая, в лоб все скажет. На уроках она одна, а после уроков добрая, отзывчивая женщина, всегда поможет. И вот мы стали с ней дружить. У нее все по плану, все расписано на целый месяц вперед. Она приучила и меня к этому. Подсказала, что нужно все проговаривать вслух, самой с собой разговаривать: «Газ выключила, дверь закрыла. Так ты всегда будешь собранным человеком». По этому принципу я сейчас живу.

С деньгами меня научила бабушка обращаться. Она пережила войну, у нее было четверо детей. Когда я получу зарплату, мне надо купить подарки какие-то. Потом посмотришь, а деньги-то закончились. Я приезжаю к ней с подарками, она спрашивает: «Всю зарплату, что ли, просадила?» Я отвечаю: «Да нет». Она: «Ты думаешь? Дочка, надо распределять, а не от зарплаты до зарплаты тянуть. Надо, чтобы у тебя немного оставалось. Все-таки ты живешь одна, в общежитии, не на квартире. Напиши, какие тебе расходы нужны в первую очередь, остальное откладывай». Она научила меня планировать, какие у меня основные расходы, что мне нужно купить, какие-то непредвиденные траты. Потом мне попалась книга, как правильно вести домашний бюджет. Я долго ей пользовалась. Веду учет денег: расход, приход. В первую очередь заплачу за газ, свет, телефон, а остальные деньги мои, я могу спокойно их тратить. Обязательно нужно такого ребенка учить расходовать деньги.

Я всегда приезжала к бабушке с подарками, по-другому не могла. Если у меня денег не было, я куплю ей вкусного хлеба. Я сейчас не могу к тете своей съездить только из-за того, что не могу купить ей подарок, не могу к ней просто так ехать, она тот человек, который меня воспитывал. Я была краеведом, сейчас делаю свою родословную, мне очень хочется к ней съездить.

У меня очень много людей, которые меня по жизни учат. Вот что-то нужно – раз, человек нужный попадает, который чему-то меня учит, как раз мне это и надо. Умные люди таким детям нужны, учителя нужны всегда.

Мне пятьдесят лет, коллеги удивляются: у меня идет подготовка к экзаменам, в пятницу у меня экзамены. Мужчина один сидит и говорит: «Тебе пятьдесят лет, и ты все учишься? Тебе это надо? Через пять лет ты на пенсию уходишь». Знаете, надо! В душе я совсем молодая. У меня в душе еще много чего бурлит, и я считаю, что я еще буду учиться в жизни.

Незавершенность меня очень тяготит. Какая-то недоделанная работа всегда тяготит, недоделанные дела все рядом. Скроила кофту, сшила, только осталось обметать. Эта кофточка лежит грузом, тяготит.

Если в школе я не успевала что-то доучить, у меня было чувство вины, я шла утром в школу, у меня было настроение грустное. Я знала, что сделала не все, как надо. Сделать надо правильно! Раз учитель сказал, что надо выучить, значит, надо было выучить.

Наташа С.

Когда я была маленькой, в квартире жили мои прабабушка, бабушка, мама и папа. Мы часто ездили к нашим родственникам на Автозавод, там тоже были маленькие дети, с которыми я играла. Все меня ждали, любили, дарили подарки. Мне было это очень приятно.

Если меня отправляли летом на дачу с садиком, то когда я возвращалась, мне бабушка с прабабушкой готовили сюрпризы, что-нибудь вкусненькое. Как-то раз я захожу в комнату и вижу целую вазочку шоколадных конфет, и комната такая чистая и красивая (ее отремонтировали, пока меня не было), а вазочка с конфетами стоит на детском хохломском столике, и рядом такой же хохломской стульчик – меня ждали, по мне соскучились – я это запомнила на всю жизнь.

В детстве я привлекала внимание взрослых по-разному. Например, когда мама собирала меня на тренировку по фигурному катанию, то спрашивала: «Мы пойдем сегодня на тренировку или нет, или ты не хочешь?» – и так раз по шесть, а я прыгала по кровати, не даваясь при этом одеть себя (мне было лет пять-шесть), мама переходила на крик. После этого я обижалась. Кричать на меня и приказывать мне нельзя. После таких боев со мной тренировки были заброшены.

Такая схема впоследствии сопровождала любые наши с мамой отношения, касалось ли это просьбы помыть посуду или сходить за хлебом, одеть что-то, что ей нравится, а мне не нравится (уже только потому, что это маме надо). Я автоматически реагировала тем, что не отвечала на просьбу, как будто мимо ушей пролетало, и заставляла себя помыть посуду или сходить за хлебом только после окрика на десятый раз.

Я была ближе к отцу, который безумно меня любил, да и сейчас любит. Он никогда не повышал на меня голос и не приказывал. Он общался со мной спокойно, любя и на равных. Даже в какой-то момент попытался вылепить из меня женщину согласно своим идеалам. Мне тогда казалось, что в том образе, в который он меня пытался нарядить, я буду похожа на девушку легкого поведения: если платье, то обязательно очень короткое и кричаще яркое, сапоги ботфорты на высоченных каблуках и т.д., а я была тогда крупной и полной, и стеснялась этого, понимала, что мне это не идет, я буду выглядеть смешно.

Мне уже было больше двадцати лет, когда я начала работать и у меня появились свои деньги. Я стала одеваться так, как считала нужным, комфортным и красивым для меня, почувствовала свободу. Кроме этого, я почувствовала, что могу маме возразить (иметь свое мнение) – ей это не нравилось. Доходило до криков, а на самом деле мне нужно было спокойно и толково объяснить суть какого-либо вопроса. Мне было важно, что на мои вопросы ответят и объяснят, а не отмахнутся и не будут кричать.

Мои увлечения в детстве были разными: фигурное катание, большой теннис, каратэ, игра на гитаре, курсы кройки и шитья, шитье мягких игрушек. У нас дома стояли шесть собак, сшитых по одной выкройке, но, тем не менее, они были все разные. А еще мне хотелось научиться хорошо рисовать. Все эти занятия так и оставались на уровне увлечения и не выливались ни во что серьезное, потому что я видела мамино отношение к этому всему: денег этим не заработаешь, да и зачем этим интересоваться и заниматься, и надо ли тебе это вообще. При таком ее отношении я сдувалась как воздушный шарик, силы уходили, и на какое-то время интерес угасал, но потом он мог возникнуть вновь, оставив при этом тоску на душе от того, что не реализован. Мне хотелось принятия моих интересов, помощи в доведении начатого до конца. При этом нужно было оставлять инициативу и ответственность во всем мне.

Помню, после второго класса мы с родителями переехали на другую квартиру и, соответственно, пришлось поменять школу. Первое сентября прошло как в тумане. Знакомых никого, куда идти, что делать, как себя вести с этими незнакомыми людьми? Через несколько дней у меня поднялась температура, и я заболела на месяц. Неизвестность для меня – это очень тяжело. Я очень не хотела возвращаться в эту школу и просила родителей, чтобы меня водили в старую, где я раньше училась. Этого не случилось. Пришлось привыкать к новым условиям.

Периодически меня пытались отправить летом в пионерский лагерь. Как правило, я уезжала одна (без знакомых), наверное, родители считали, что я сама познакомлюсь с другими детьми. Я ощущала одиночество и холод. Мне очень сложно было быстро знакомиться с кем-то. Я не понимаю кто – какой. В родительский день просилась домой, но только один раз меня забрали с полсмены.

Как-то меня «сослали» в детский санаторий на полтора месяца (!). Я познакомилась с одной девочкой, и мы задумали с ней побег. Написали план, что возьмем с собой поесть, как пойдем. И вечером, после ужина, ушли из санатория. Самым обидным было то, что мы добрались за два часа до таблички «Горький», и тут из окна проезжающего мимо автобуса нас увидела воспитательница и вернула обратно. Мне не было стыдно, я хотела домой, но даже в этой ситуации родители не забрали меня домой.

В том же санатории была медсестра, одна из многих медсестер, которые дежурили и следили за нами по вечерам, чтобы мы спокойно засыпали. В палате нас было двенадцать человек, разве мы могли спокойно уснуть! Мы рассказывали страшилки, сплетничали, делились впечатлениями. Если мы разговаривали, к нам входили дежурные медсестры и ругались. Я спала на крайней к двери кровати, поэтому, когда в очередной раз мы засмеялись и заговорили, она вошла и схватила первую попавшуюся, то есть меня. Вывела в коридор и положила на грязную кушетку: «Будешь спать здесь!» Мне было страшно обидно, потому что смеялись и разговаривали все, а досталось только мне. На родительском дне я пожаловалась на эту медсестру маме с папой. В этот же вечер она вошла к нам в палату и спросила: «Кто это тут пожаловался на меня?». Я спокойно ответила, что это я. Мести со стороны медсестры не было, но и то, чтобы выгонять детей на кушетку в коридор, тоже больше не повторялось.

В школе моими любимыми предметами были те, которые мне понятно и доходчиво объясняли. Это могла быть математика, физика, химия, литература, русский язык и др. Училась я в математическом классе – у нас был прекрасный преподаватель по алгебре и геометрии. Она мне говорила, что я хитрая, потому что иногда решала задачи, которые отличники не могли решить. Это происходило потому, что основы были настолько прочно заложены и многократно отработаны на уроках, что решение мне казалось очевидным. Последний год в школе я училась в гуманитарном классе – преподаватель по литературе мне по-человечески не очень нравилась, я не понимала ее неравного отношения к ученикам: «Этого я люблю, этот талантлив, но неуправляем, эта умница, но ленище…» Но она умела заинтересовать литературой с этической стороны. Мы очень подробно разбирали «Гамлета», «Мастера и Маргариту». Запомнилось еще, как мы проходили «Иуду Искариота» Леонида Андреева. Для меня тогда было открытием, что такой отрицательный персонаж, как Иуда – предатель, тоже переживает, у него тоже есть совесть, у него в душе тоже происходит борьба разных чувств. Для меня он был плохой и все!

Мне нужно было внимание со стороны родителей, его сильно не хватало, иногда было чувство одиночества – меня родители не любят, потому что на меня не реагируют, не обращают внимания – и, соответственно, «мир меня не любит».

Я жила, как будто спала. Жизнь будто проходила мимо меня, в смысле отсутствия поддержки моих интересов. Мне били по рукам, не оказывая внимания к тому, что меня привлекало. Сейчас я понимаю, что в то время родители находились в состоянии схождения-расхождения. То они разговаривают и вместе что-то делают, а то я вижу, как отец грубит маме, оскорбляет ее, а она, пытаясь сохранить семью, все это терпит, прощает, о чем-то размышляет, переживает внутри себя, молчит, мне ничего не объясняет, что происходит, а отец ведет себя очень отстраненно. Меня это разрывало на части. Я всегда была домашним ребенком, но когда эти ссоры стали происходить у меня на глазах, я вдруг с удивлением осознала, что не хочу возвращаться домой, не могу там находиться. А самое главное – я чувствовала, что родителям уже нельзя быть вместе, им необходимо расстаться, потому что в такой обстановке жить невозможно. Вскоре мои родители развелись.

Спустя несколько лет после того, как я закончила учиться в университете, мама уехала жить отдельно, а я осталась в старой квартире. Первый год я приходила домой только ночевать. Что творилось у меня в квартире одному Богу известно! Мне было все равно, что неубрано, что ничего не приготовлено покушать (в тот период я искренне считала, что готовить не люблю), что давно просится ремонт во всей квартире. А такому человеку, как я, очень нужен семейный покой и домашний уют.

Случайно мне на работе предложили взять котенка. Я долго отказывалась, целый месяц. Мне уже заранее было жалко эту кошечку, потому что меня нет дома, я уходила на работу, а если пойду на тренировку, так раньше одиннадцати вечера дома не покажусь. Все-таки мне ее принесли. Она поплакала один или два дня, потом привыкла, и я стала чувствовать, как она меня ждет домой, вплоть до того, что в голове иногда возникал ее образ. Кошка оказалась очень дисциплинированной, мать ее приучила к туалету, поэтому я ей только показала, где это место в квартире. Она была с характером: утром и вечером у нее усиливалась активность, она носилась и требовала играть с ней, у меня не было живого места на руках от ее когтей. Иногда приходилось сажать кошку наверх двери, чтобы охладить ее пыл. Вот и началось мое прихождение в себя, когда появилась Мурка, о которой надо было заботиться. Этого мне хотелось и приятно было делать. Через год я решилась на ремонт на кухне, а еще через год поменяла старые страшные деревянные окна на пластиковые и доделала ремонт во всей квартире.

Сейчас мама спрашивает меня: «Может, я слишком рано оставила тебя одну?» Я ей отвечаю, что это надо было сделать гораздо раньше. Мне надо, чтобы я ощущала ответственность за себя и за своих близких.

Мир детства – это мир теплого, любящего дома. В этом доме все предсказуемо, все понятно и, самое главное, очень надежно защищено от злых взглядов, нравоучений, оскорблений.

Помню, маленькой я жила в небольшом частном домике, а рядом с нашим домом стоял такой же маленький деревянный домишко, и жила в нем бабушка Дуня. Жила она не одна, а с семьей. Так вот, моя бабушка часто посылала меня к бабушке Дуне за квасом. Квас был отменный – холодный, кисло-ядреный, такого сейчас не найдешь. Держала бабушка Дуня квас в сарае, на погребе. Войдешь туда, а там сырой земляной пол, холод, пахнет пропитанным квасом деревом, то есть бочкой, в которой держали квас. Описать этот запах сложно, но живет он в моей памяти уже много лет.

Ну, так вернемся к нашей ситуации: мне шесть лет, и я стою перед дверью соседнего дома с эмалированным трехлитровым ведерком – пришла за квасом. Что происходит со мной в этот момент? Внутри все напряжено, как кол, сердце ухает, ручонка сжимает ручку ведерка, ноги холодные, время остановилось, кажется, это никогда не кончится. Все мое существо ждет – как меня встретят? Почувствую я доброжелательность, приветливость, теплоту или это будет жесткий взгляд, какие-то вопросы, а вдруг начнут подшучивать… Ожидания в страхе грядущего приема казались вечностью, хотя сейчас я понимаю, что стояла я за дверью какую-нибудь минуту. Еще у меня сжималось все внутри от того, что я не пойму, что нужно будет делать, когда откроют дверь… Мне скажут: «Проходи!» А у меня внутри: «Куда проходи?! Что можно, что нельзя делать, где встать или, может, лучше сесть?» Мне очень хотелось, чтобы все просто объясняли: «Проходи вот сюда, вот тебе стул, посиди и т.д.». Мне всегда было необходимо получать простые объяснения взрослых. Если было понятно, то все мое существо расслаблялось, и я становилась спокойной и веселой, а если непонятно, то вокруг меня был просто туман…

Если рядом кто-то руководит моими действиями – он должен четко объяснять, что делать, иначе ступор. Мне хорошо, когда я одна, независимо ни от кого что-то делаю, тогда я все вижу вокруг и соображаю, что нужно делать в следующий момент. Но если есть ведущий главный – пусть просто объясняет, что от меня требуется.

Вспоминается эпизод уже из студенческой жизни. На третьем курсе мы учились водить машину. Инструктор мне все просто объяснял, и я ездила хорошо. Но вот вышел такой казус. Один раз он остановил машину в пяти метрах от каменной стенки, куда-то сходил, пришел и говорит: «Поехали!» Внутри меня все перемешалось: «Куда!? Как?!» Мне ничего не объяснили, и я поехала на стенку!

Росла я дома, под присмотром бабушки, и в детский сад не ходила. Детский сад был для меня тайной и загадкой. Я никогда не могла сама вообразить, что происходит в этом доме, называемым детским садом. Мне в голову не приходило спросить об этом взрослых, я вообще редко кого-либо о чем-либо спрашивала, я даже не знала, что можно спросить и тебе могут объяснить что-то. Так вот, дети, посещавшие детский сад, казались мне какими-то необыкновенными. Так я жила долгие годы, предполагая, что детский сад – это сказка.

Время шло, а вместе с ним пришла пора пионерских лагерей. Новая сказка появилась на горизонте. И тут я решилась: «Хочу в пионерский лагерь!» Ночь перед отъездом – кошмар! Столько неизвестного, непонятного на горизонте. Как не хватило у родителей соображения все рассказать ребенку, как бывает в пионерлагерях?! Сейчас я этого не понимаю. Такого ребенка нельзя оставлять в неизвестности, он очень сильно переживает.

Прибыли на сборный пункт, и тут я поняла, что нужно ориентироваться на ребят, делать то, что делают они. Первый вожатый попался добрый, улыбчивый, все объяснил, показал домик, столовую. Несколько дней было спокойно. Потом вожатый сменился, и пошли одни зуботычины: «Молчать, заглохли!» Все, я не могла терпеть такого отношения. В горле у меня образовался непроходящий ком, и состояние было только одно – «внутренний рев». Возникала одна мысль: «Домой! Там меня никто не обидит». Я очень обидчивый человек. Я каждую минуту ждала, что вожатый сделает мне какое-нибудь внушение или замечание, поэтому даже двигаться боялась, ходила просто по струночке.

Девочка, с которой я подружилась, набрала в лагерь множество симпатичных платьев и каждый день надевала новое. Она мне объяснила, что так правильно, и я начала переживать: мне не приходило в голову спросить других о порядках в лагере, я была уверена, что она права. И вот я давай писать домой письмо, что мне в лагере плохо, я соскучилась, одежды у меня нет и т.д. Но психика моя обхитрила всех. Через несколько дней такого напряжения я просто заболела, вызвали родителей и те увезли меня домой. Как только я вернулась на родную землю, болезнь улетучилась.

Прошло года два, прежде чем мне опять захотелось в лагерь. В этот раз загадкой было дежурство в столовой. Меня напрягало: «Разберусь ли я во всем, когда буду дежурить по столовой?» В лагере очень четко ощущалось, что никто ничего спокойно, подробно и доброжелательно объяснять не будет. Одни только указания, приказы, жесткие взгляды и голимое безразличие. И в такой атмосфере во мне постоянно была просто тоска по дому – очень сильная, моментами невыносимая. Было одно желание: «Домой! Домой, и никаких разговоров!» Выжить в этой безысходности помогал образ бабушки, которая меня ждала дома: теплый взгляд, забота и какое-то состояние беспредельной любви. «Вот дома меня любят, а в лагере я одна. Совсем одна, и это невыносимо. Всем вокруг меня хорошо, а мне плохо – душа моя ревет».

Прошло много лет, и уже взрослым умом я стала понимать, что отправлять такого ребенка, как я, в незнакомое место одного нужно аккуратно. Неизвестно, найдет он там атмосферу любящего мира для себя или нет. Если нет – это пропасть! Вся энергия будет уходить моментально, и, как следствие, постоянное внутреннее напряжение, которое долго психика вынести не может – ребенок начинает болеть.

В детстве Гюго сложно быстро выстроить со всеми окружающими хорошие отношения (он плохо разбирается в людях), а это ему важно, так как он очень сильно зависим от того, насколько доброжелательна и радушна окружающая его обстановка. Выезжать на отдых нужно только под защитой людей, в комфортности отношений с которыми он уверен.

Гюго вообще тип консервативный. Ему спокойнее отдыхать несколько раз в одном и том же месте: и от людей знаешь, что ожидать, и постепенно разберешься в пространстве, в порядках окружающего мира. А когда приезжаешь куда-то в первый раз – внутри холодок, зомбируешься от непонятного: что здесь, зачем все куда-то бегут, что происходит? Психика не хочет вникать в изменчивый мир, внутри все сжато. Стоит только рядом появиться доброжелательному человеку, который просто все объяснит – мир откроется. Но появится ли на горизонте такой человек? Поэтому лучше ехать со своим таким человеком. Идеальная картинка: кто-то идет рядом и все тебе показывает и объясняет. При этом отношение только одно – доброжелательное. Боже мой! Я теперь понимаю, как везет людям моего типа, когда они растут с логиками, объясняющими им все происходящее вокруг.

Мне в этом плане не повезло, мышление мое всего пугалось, мало чего понимало. Гюго в детстве необходимо учить собирать информацию по интересующему его вопросу, обдумывать ее, выстраивать логические цепочки причин и следствий. От рождения в голове это вообще не заложено. Голова не думает. Мысли спонтанно приходят в сознание, и вперед в действие. Поэтому получается, что к результату в любой работе приходишь, перелопатив немереный объем работы, а часто получается, что вообще шел не туда.

Да, задним умом иногда вообще начинаешь удивляться, как живешь?! В молодости я работала методистом в одном учреждении. Так вот, объяснять мне суть моей работы никто не собирался изначально. И представьте себе, что я дошла до всего, наверное, лет за пять. И когда в какой-то момент передо мной четко открылось все: что я должна была делать – со мной была просто «истерика»! Оказывается так все просто, даже примитивно, а я все пять лет ходила в тумане, переживала, что где-то что-то не знаю, упускаю.

У такого ребенка присутствует постоянное жуткое внутреннее состояние непонятности, незавершенности. Теперь у меня четкое правило: «Я в тумане не живу!». Есть напрягающая ситуация – все разузнать, а это значит, пойти к людям, конечно, которым доверяешь, и все расспросить. После этого действовать, и чтобы никакого тумана. Ребенка нужно научить «добывать» нужную информацию.

Раз уж я заговорила о логических способностях, не могу не остановиться на памяти. Память не хочет брать в детстве правила порусскому языку и даты. Только со временем, переписав горы бумаг, я перестала мучиться грамотностью. Правила зубришь беспощадно, но, как я сейчас понимаю, страх разобраться в них был настолько силен, что все проваливалось моментально. Диктанты в школе были пыткой. В сорокалетнем возрасте я попала на открытый урок к необыкновенному учителю по русскому языку. Когда она показала у доски, как объясняет русский язык – мне просто хотелось плакать. Вот чего мне не хватало. Вот оно мое – мне такое объяснение очень понятно, и результат – правило запомнилось на всю жизнь. Этот же педагог продемонстрировал, какие есть приемы, позволяющие запоминать информацию. Почему этого мне никто не показал в детстве? По моему лицу текли слезы.

«Люди, если вы не догадаетесь, что я сижу и жду, когда вы мне просто и понятно объясните, как устроено все в этом мире – я буду сидеть в тумане», – умоляет ребенок Гюго.

В школе мне везло на учителей физики и математики. Я эти предметы за уроки не считала. В десятом классе поспорила с учительницей физики, что сдам выпускной экзамен на отлично. И сдала. Объясняла эта учительница физику необыкновенно просто.

В детстве меня неосознанно тянуло к интересным, увлекающимся чем-нибудь людям. Больше всего привлекали мое внимание те, кто умел что-то делать руками. Был у отца приятель, который увлекался фото, делал цветные слайды. Я очень сильно захотела научиться этому. Родители сразу мне все купили, что требовалось: фотоаппарат, проектор, пленки. Дело закипело. Занималась я цветными слайдами несколько лет. А сейчас, когда уже все поменялось в фотографии, я достаю уникальные экземпляры слайдов и печатаю с них цветные фото. Если я чем-то увлекалась, то это было очень серьезно. И главное, я очень благодарна своим родителям, что они всегда шли навстречу моим увлечениям. Дома меня принимали с моими увлечениями с огромным пониманием и радушием.

Если я приносила домой кролика – папа тут же делал ему клетку, объяснял, как его кормить, как за ним ухаживать.

Несколько лет я просто не ела, не спала – весь дом был завален корягами, которые я обчищала и лачила. Папа сделал набор инструментов для обработки коряг, а соседка приносила лак для покрытия. Все меня понимали, подхваливали и радовались вместе со мной.

Сидеть без интереснейшего дела для меня было совершенно невыносимо: я то разбирала и красила велосипед, то обсаживала в саду все тропинки маргаритками, то красила забор, то выращивала из семян кактусы, с которыми потом участвовала в областных выставках.

А еще я, помню, растила породистую собаку. У нас довольно долго жила собака, была она полудворняжка, жила на привязи во дворе, это был кобель, звали его Дружок. Наш Дружок любил покушать, а кормили его в основном хлебом с супом, поэтому шея стала толще головы, и ошейник он снимал одним движением лапы. Сняв таким образом один раз ошейник и махнув через забор, он ушел навсегда. Меня очень долго уговаривали не реветь. Я не могла понять, что собаки не живут так же долго, как люди. Так вот, после этого события я заявила, что мне нужна породистая собака, я буду ее дрессировать и участвовать в выставках. Родители сразу согласились. Но поскольку нужно было охранять дом, то решили брать сторожевую.

Приезжаем мы за щенком: частный дом, забор, а за забором прыгает мощный, лохматый зверь. Это, оказывается, была мамочка нашего щеночка, но я опять же не поняла, что из той крошки (огромная голова, здоровенные лапищи и небольшое туловище), которую мне вложили в руки, вырастет собачка побольше своей мамочки. Только спустя месяца два я поняла, что собачка выходит за мои ожидаемые представления. Выросла собачка на славу: носила на своей спине обеденный стол, выкапывала двадцатилетние деревья в саду, разгрызала все, что можно разгрызть, читала всю периодическую печать (почтовый ящик висел на калитке). И вот такого песика я каждый день своими детскими силами тренировала, как могла. Руки мои все были фиолетово-черные от синяков, но я не сдавалась, мне это очень нравилось.

Помню, однажды я решила свою собачку из сада вывести на улицу, но не было намордника. Ни одна мысль по этому поводу ко мне не приходила (где взять). Потом я узнала, где есть зоомагазин, и побежала в него. Было далеко, но я бежала стрелой. В магазине мне сказали, что на таких больших собак намордники шьет только один мастер в городе, дали мне адрес, и я поехала через весь город искать. Помню, мастер жил в каких-то трущобах, но я ничего не боялась. Намордник я получила, и вот тут ко мне пришла мысль, что можно сделать любое дело, только нужно у кого-нибудь узнать как и что. Вот где истина – люди знают и могут объяснить. Мне тогда было тринадцать лет. Боже мой, если бы мне это объяснили раньше!

На улицу песика мне вывести все равно не удалось, так как моя отсутствующая логика не подсказала мне, что намордник я на зверя не надену, приучать нужно было со щенков, и у меня не хватит сил удержать эту собачищу на поводке.

Для ребенка типа Гюго очень важно ощущение, что его любит весь мир, все готовы пойти к нему навстречу и помочь в любом начинании. Поэтому он в детстве часто идет к взрослым за помощью, тянет внимание на себя. Если помогают – мир любит, жить можно. С одной стороны, у него: «Я сам!», а с другой: «Помогите мне!» У него всегда есть запасик просьб, кого о чем попросить. Это всегда. Внутри просто крутится – чего бы попросить? «Пап, подточи карандаш». «Мам, настрой швейную машинку». Просьбы – это как проверка окружающих: «Любит или не любит?» Помогли – значит любят. В одном месте попросил, а в другом пошел помогать, заботиться о ком-то. Заботиться о ком-то – это святое. Для этого живешь.

Обязательно необходимо научить такого ребенка бескорыстно помогать окружающим, ему это очень нужно. В моей памяти это запечатлелось железно, как в жизни надо поступать. Лето, целый сад у нас завален грушами и яблоками. Бабушка говорит: «Беги по соседям, пусть идут с ведрами!»

Мимо нашего дома проходила дорога в церковь, и бабушка часто набирала еды, выносила и раздавала нищим. Я это все видела. Во мне укреплялась моя сильная природная позиция: «Помогать – это хорошо».

Дом наш всегда был открыт для друзей. В субботу мыться в баню приходили и приятели брата, и друзья родителей, и мои подруги. Это было нормально, всех встречали, доставали из погреба солености, варили картошку, и никто никогда из родителей не говорил, что за это им кто-то что-то должен. Машину кому-то поставить в наш сад? Да легко. Но ведь придется утром и вечером открывать ворота… А бабушка говорила: «Смотри, не убегай далеко! Придет Георгий (кто машину ставил в сад), вдруг я не услышу, как он будет стучать в калитку, что он тогда будет делать?!» Я очень ответственно относилась к этому. И вот результат: моя врожденная позиция психики укрепилась, мне очень легко позаботиться о ком угодно, и это дает мне огромное удовлетворение, счастье, жизненные силы.

Для меня всю жизнь, с детства, болезненно ощутимо в отношениях было состояние недопонимания, ссоры, размолвки. Это просто невозможно. Держать в таких ситуациях ребенка Гюго «опасно для жизни». Здоровье будет уходить лавиной. С одной стороны, этот ребенок борец за справедливость, порой взрывной и неуемный, но, наломав дров, добиваясь своего, он спустя некоторое время пойдет на компромисс. Вокруг него должен быть покой, доброжелательность и взаимопонимание. Если только немного что-то отклоняется от идеальных отношений, он напрягается. Сам он всегда готов подстраиваться и уступать, только обижать его не надо. «Вы же все меня любите! И явас всех люблю! Не обижайте меня!».

Гюго идеализирует как отношения, так и мир вокруг себя. Где-то глубоко в подсознании им рисуются картины идеально прибранной комнаты, он может прямо «жить» в этих представлениях.

Часто он пытается картинки воображаемого уюта и комфорта воплотить вокруг себя. Но держать в порядке свою комнату ему порой сложно. Эмоции захлестывают. Куда в следующий раз он положит свою куртку, шапку, шарф или поставит портфель… Это может быть по-разному. Это очень даже хорошо, если в комнате царит творческий беспорядок, а он увлечен чем-то интересным. Пройдет время, он посмотрит по сторонам, сразу увидит, что где не так, и уберет все тщательно. Но этого опять может хватить ненадолго.

Очень опасная ситуация, если указывать такому ребенку на то, какой у него плохой порядок. Если указывать постоянно, то он может просто «свихнуться». Жизнь свела меня с одним человеком, который постоянно тыкал меня носом, подолгу на меня обижался за то, что я не могу вещи класть на место, не разговаривал со мной месяцами. Результат такого обращения был плачевным – долгие годы больниц и разочарование в семейной жизни.

Однажды, помню, приехала ко мне подружка по институту. Сидим, разговариваем. Она мне говорит: «Люстрочка у тебя того, посолиднее надо…». Это замечание запомнилось на всю жизнь. Меня не задело, что люстра дешевая. Никто не должен делать замечаний мне о моем порядке в доме. Где-то внутри себя я уверена, что это идеально. И когда делают замечания, рушится этот идеальный мир, это невыносимо такому человеку. Если у Гюго порядок в доме, то внутри ощущение завершенности, целостности. Если кто-то показывает ему, что что-то не так, разрушает эту целостность, то все внутри Гюго обрывается, жизнь не мила, страдание.

Взрослой я узнала, что жизнь многогранна, существует много вариантов дорог, по которым можно идти, много вариантов любых действий, много выходов из трудных ситуаций и т.д. В доме, где я росла, это не звучало никогда, и поэтому любое препятствие, казалось, можно преодолеть только одним путем, только так и никак иначе. Вариантов не было никогда – просто делаешь, как пойдет, и все. Вот если бы мне в детстве объяснили, что можно ко всему подходить с разных сторон! Можно выбирать оптимальные варианты работы и всего остального! Боже мой! Всю жизнь я прошла по одной дороге, преодолевая порой невообразимые по сложности препятствия, и только потому, что не знала, что есть «дорога в обход». Ребенку нужно показывать многовариантность во всем.

И вот еще одно странное непонимание детства. Я была деятельным человеком. В порыве очередного творческого всплеска комната заваливалась обрезками бумаги, инструментами, пустыми цветочными горшками… И представьте себе – я не понимала, откуда это все берется: я завершила работу, а тут бардак?! Вроде должно само собой все убраться, поэтому после каждого активного делового вояжа уборка мной часто не делалась. И вот на моем жизненном пути появился педагог по труду. Он четко объяснил, что любая работа состоит из трех этапов:

·первый этап – подготовка рабочего места, инструментов и т.д.;

·второй этап – выполнение работы;

·третий этап – завершение рабочего процесса: положить все инструменты на свои места, убраться в помещении.

Не представляете, сколько покоя и радости вызвало во мне это открытие!

Насколько я себя помню в детстве, да и сейчас, я всю жизнь живу в мире своих фантазий и воображаемых ситуаций, я идеализирую жизнь. Моя комната, в которой я росла, всегда представлялась мне очень уютной и теплой. Что бы ни было вокруг – внутри себя я уже чувствовала этот уют, видела перед глазами на внутреннем экране, как будут висеть занавески, лежать коврик. Мириться с существующим порядком в своей комнате, а потом и во всем доме я не могла. Я начинала действовать: вешать другие занавески, что-то переставлять, перекладывать. А в возрасте двенадцати лет я просто начала сама делать ремонты.

Постоянно присутствует воображение идеального во всем: в домашнем комфорте, в отношениях между людьми – вот мир Гюго. Без объяснений он может жить и действовать только в направлениях осуществления своих идеальных воображений, поэтому его очень важно «приземлить», объясняя, какая работа как делается, объяснять, зачем ее делать, зачем нужны деньги.

Любая работа, от готовки супа до сборки автомобилей, мне всегда казалась загадочной тайной. Как, что делать? Сейчас я понимаю, что такого ребенка надо всему учить, показывать, как что надо делать.

Никогда в жизни я не понимала ценности денег. Зачем люди работают ради денег? Работать надо, чтобы сделать мир прекрасным и гармоничным. Для меня было большим откровением, когда один мальчик, объясняя разницу между ста рублями и тысячей, предложил мне представить, сколько мороженого можно купить на сто рублей и, соответственно, на тысячу. Я это поняла, но ощущения весомости денег, т.е. на какие деньги можно что купить, так и не пришло. Деньги как-то сами по себе, я сама по себе.

В детстве мне крайне сложно было понять, какие вокруг меня отношения между людьми: кто кому симпатизирует, кто кого ненавидит и т.д. У меня были все хорошие, я любила всех – и все! В старших классах чувствовалось напряжение: кто-то шепчется о каких-то свиданиях, каких-то симпатиях… Я от этого была далека. Мне тоже хотелось поклонника, но я не знала, о чем с ним говорить, как себя вести. В глаза посмотреть, поцеловать, руку дать – это было мне страшно. Если я с кем-то из мальчиков начинала общаться, они становились моими друзьями. Мы просто дружили, смеялись, общались, но чтобы вздыхать, ухаживать, писать записки – это все было мне непонятно, не мое и все. Я на самом деле не вижу многого в отношениях, в глаза никогда не смотрю. Как бы мне нужен был в детстве человек, который объяснил бы мне «мир людей». И даже сейчас, если я почувствую какое-то чувственное отношение к себе со стороны мужчин, это меня пугает, напрягает, и я стараюсь отойти. Мне не нужно чувственности, мне нужна радостная, понятная, искренняя дружба и забота.

При всем при этом душа полна теплоты, сочувствия, сопереживания ко всем, кто болен, голоден, обижен и т.д. За любую хромоногую собаку я готова была жизнь положить. Я полностью уверена в том, что во мне погиб великий ветеринар или хирург.

Гюго – ребенок, которому всегда нужно поступать так, как ждут от него взрослые – правильно. Дали в школе задания – нужно все тщательно сделать. Ребенок переживает, правильно ли он понял, что нужно сделать. А сделать нужно все очень хорошо, ответственность огромная им чувствуется.

Мне не свойственно было списывать, доучивать что-нибудь на перемене. Я приходила домой и сразу садилась за уроки – пока не сделаю, не успокоюсь. В кружки из-за этого было сложно ходить. Вот если все уже выучено, тогда на душе легче.

Ребенок-Гюго – это послушный, обязательный, ответственный человечек, но только в том случае, если к нему относятся с уважением и доверием, вокруг царит атмосфера доброжелательности, исключающая крики, скандалы, нравоучения и наказания. Наказывать такого ребенка вообще нельзя – в нем может включиться воитель. Прежде чем наказывать, спросите его – может, он чего-нибудь не понял?

Нужно знать, что Гюго – это борец за справедливость, которого сломить невозможно.

В детстве меня ни в чем не ограничивали, практически не воспитывали. Хочется делать – делай, только чтобы никто на тебя не жаловался, все было бы в рамках закона. У меня была полная свобода.

Как себя вести, что правильно, что неправильно, понять это всегда было проблемой. Мне никто никогда не объяснял, что есть какие-то правила приличия, и поэтому я вел себя как получалось, как мне было удобно, но я всегда переживал за это. Вот стою перед закрытой дверью, надо войти. Что сказать, как объяснить то, что мне надо? Если предупредят, что я приду, проблем нет, я спокоен. А если скажут: «Сходи, сам договорись». Тут уже переживаешь, что сказать, как сказать, как объяснить, зачем я тут вообще, и кто я такой, как себя вести, как здесь принято, какие тут у них нормы?

Скажут: «Подожди». «Что подожди? Сколько ждать?» Было хорошо, когда объясняли просто и подробно, а если этого не было – внутри холодок: «То я делаю или не то?»

Я был послушным, в школе вел себя хорошо, был обязательным. В начальных классах я был «третейским судьей» – если у кого-то какой-то конфликт, то я решаю, кто прав, а кто нет. Меня слушали.

Русский язык был для меня проблематичным, правила давались тяжеловато. Историю вообще не учил. Я ее не понимал, путался в ней. Я понятия не имел, зачем мне история, зачем мне это все знать: кто, чего, куда… Мне было многое непонятно в истории, ведь того, что было когда-то, сейчас нет. А когда мне было что-то непонятно, я думал: «А ну, на фиг» и бросал это дело.

Мне нужно, чтобы все было понятно. Все, все, все. Взрослым нужно открывать мир этому ребенку со всех сторон – все объяснять. Учителя нужны интересные, просто объясняющие.

Мне нравилась математика, химию очень любил, наш учитель по химии объяснял все просто. Мне было непонятно, что в химии непонятного, казалось, все так просто.

Такого ребенка нужно обучать работе руками. А у меня дома было: когда я что-то пытался делать, то мог намусорить и получить за это. Я в жизни уже сам пытаюсь доходить до всего, где-то хуже, где-то лучше получается. Если бы даны были навыки работы с деревом, с сантехникой, машинами, электричеством – это было бы здорово. Интерес был и есть. Интересна работа, которую можно сделать побыстрее.

В детстве я чем только не занимался: на гитаре играл, борьбой занимался, «охотой на лис», тяжелой атлетикой.

Люблю природу, мне нравится по лесу бродить. Иду по лесу один и даже на компас не смотрю, просто иду – заблудился, и слава Богу. Брожу, брожу, неважно куда иду. Разглядываю деревья, чьи-нибудь норы. В лесу спокойно.

Когда я рос, постоянно притаскивал в дом то голубей, то кошек, то собак. Матушка нормально к этому относилась, ворчала, но Бог с ним. Лечил, кормил. Пара воробьев у меня сдохла. Потом я узнал, что воробьи в неволе не живут. Мне их жалко было. Один раз отец кролика принес. Вырастили, а потом закололи, но я есть не стал. Он родной, можно сказать, а его есть.

Я боюсь ошибиться. Когда ошибка ничего не влечет за собой, не страшно, а когда это может сказаться на людях – это ответственность слишком большая. Брать на себя ответственность за опасные участи в работе – уверенности в этом у меня нет. Я думаю, это результат моего воспитания. Если бы меня меньше ругали за все, я бы был более уверенный в себе и мог бы за многое брать ответственность на себя. Этого мне хочется.

Меня всегда за что-нибудь ругали. Ни отец, ни мать ни за что меня не хвалили. Этот ребенок внутренне переживательный: все, чем бы он ни занимался, должен сделать хорошо. Я считаю, что надо отмечать, когда ребенок что-то хорошо сделал. Появляется желание действия. Тебя заметили, отметили, что ты делал, старался. А когда родителям все равно, делаешь ты или не делаешь, и никто этого не замечает – желание действовать пропадает. С мамой: у нее всегда было, что я чего-то делал не так. Никогда не было, что я что-то хорошо сделал, всегда не так: это плохо, это плохо, там плохо, все плохо. Какая разница – делаешь или не делаешь, результат один и тот же, все что-нибудь не так, все плохо. И пошел пофигизм – мне стало на все наплевать.

Я не могу сидеть без дела. Если делать нечего – мне скучно. Я старался, чтобы была параллельно какая-то работа. Иногда делаешь и не знаешь, как дальше, останавливаешься, начинаешь заниматься другим, затем возвращаешься к незавершенному, но лучше, когда дело доводишь до конца.

Я люблю заниматься интересным, без увлечений – пусто. У меня было желание программирование освоить. Я три года бился. В книжках иногда не понимаешь, что написано. С людьми разговариваю, с программистами, они меня не понимают, я их не понимаю. Пойму, поделаю, брошу. Через три года – пробился. Если мне интересно, если я вижу, куда идти, я буду пробиваться.

Мне сложно было всегда поддерживать порядок. У меня всегда бардак, но я знаю, что где у меня лежит. Периодически я разбираюсь, но разобраться так, чтобы это было удобно, всегда проблемы были. Я не знаю, как это делать, а так просто убирать, чтобы это лежало по кучкам – смысла нет. Меня в детстве не научили выстраивать рациональный порядок.

Когда к нам приходили гости, мне нравилось: ко мне хорошо относились, интересовались моими успехами, разговаривали со мной. Мне хорошо в доброжелательной обстановке. А дома у нас было нейтрально. Если есть холодок в отношениях, то мне неуютно.

В семье я не был в центре внимания, но сейчас понимаю, что мне этого хотелось. Хотелось участия родителей в моих делах, мне без дела сидеть было невозможно. Некоторые читают книги, а мне нужно практическое дело. Я не читал класса до восьмого. Я люблю жить по своим планам. Если такого ребенка с его планов сбивать, ему будет некомфортно. У него каждую минуту есть что-то интересное, чем бы ему хотелось заняться. Это надо учитывать. У меня было так, что я в своих делах был без помощи родителей.

Вот, помню, когда занимался чеканкой, нужна была медь. Я отцу сказал, он мне принес. Попросил фотоаппарат – купили, и иди отсюда. А как там, чего ты делаешь…

Такому ребенку надо объяснить, что в каждой работе должен быть смысл. Зачем мне это надо, зачем я это буду делать.

Часто такой ребенок, увлекшись какой-то работой, устанет, не сумеет сразу убрать за собой. Творческий беспорядок для такого ребенка – норма.

Гюго легко обидеть: не надо на него кричать, обижать, читать нравоучения. Если он сделал что-то не так, значит он просто не понял, как надо было сделать. К нему надо относиться с теплом и радостью, ждать, встречать, дарить подарки, заботиться о нем.

– Поехали!

– Поехали! — советской актрисы эстрады, театра и кино, мастера имитации детской речи:

— советской актрисы эстрады, театра и кино, мастера имитации детской речи:  Как понять к какому «стилю жизни» принадлежит Ваш ребенок? И на кого же равняться, кто может послужить примером именно для него? Чье направление, чей путь к успеху ближе, доступнее?

Как понять к какому «стилю жизни» принадлежит Ваш ребенок? И на кого же равняться, кто может послужить примером именно для него? Чье направление, чей путь к успеху ближе, доступнее? Такие дети обычно очень любознательны, «почемучки». Часто сами неожиданно выдают разнообразную информацию: «Ты где это узнал?» – «В садике!». Легче переключаются с действия на действие. Их можно нередко заметить в мыслительном процессе. Просто сидит, игрушки в стороне. «Сына, ты здоров?»

Такие дети обычно очень любознательны, «почемучки». Часто сами неожиданно выдают разнообразную информацию: «Ты где это узнал?» – «В садике!». Легче переключаются с действия на действие. Их можно нередко заметить в мыслительном процессе. Просто сидит, игрушки в стороне. «Сына, ты здоров?» Маленькие «кубки» часто вовлекают в процесс окружающих, скорее воодушевляя или упрашивая, чем напрямую управляя, побуждают их к действию. В этом проявляют гибкость и находчивость: знают, к кому можно обратиться за помощью в делах и за информацией.

Маленькие «кубки» часто вовлекают в процесс окружающих, скорее воодушевляя или упрашивая, чем напрямую управляя, побуждают их к действию. В этом проявляют гибкость и находчивость: знают, к кому можно обратиться за помощью в делах и за информацией. Учу Машу загибать пальчики, что бы показать 2 годика (к дню рождения готовимся). У нее не получается. Говорю: Вот будет у тебя день рождения, придут гости и спросят тебя: сколько тебе лет, а ты что скажешь?

Учу Машу загибать пальчики, что бы показать 2 годика (к дню рождения готовимся). У нее не получается. Говорю: Вот будет у тебя день рождения, придут гости и спросят тебя: сколько тебе лет, а ты что скажешь? Уже с детства «посохов» часто интересуют темы воспитания, в их поле внимания правила поведения, традиции (причем в детском возрасте – скорее фактические, чем декларируемые), они на них ориентируются, быстро принимают и следуют им. И следят за их выполнением окружающими.

Уже с детства «посохов» часто интересуют темы воспитания, в их поле внимания правила поведения, традиции (причем в детском возрасте – скорее фактические, чем декларируемые), они на них ориентируются, быстро принимают и следуют им. И следят за их выполнением окружающими. Петя 3,5 года. В доме гости, няня закончила свою работу и тихо ушла. Петя замечает ее отсутствие:

Петя 3,5 года. В доме гости, няня закончила свою работу и тихо ушла. Петя замечает ее отсутствие: Дети этого «стиля» лучше фокусируются, включаются в процессы с понятным ощутимым конечным результатом, знают ему цену. Приняв решение, последовательно идут к нему.

Дети этого «стиля» лучше фокусируются, включаются в процессы с понятным ощутимым конечным результатом, знают ему цену. Приняв решение, последовательно идут к нему. Папа рассказывает Свете, какие бывают профессии.

Папа рассказывает Свете, какие бывают профессии.

Как можно меньше одергивать детей «Кубков» за их эмоциональность, восторженность, выдумки, энтузиазм, шалости, (конечно, если они не сильно напрягают окружающих).

Как можно меньше одергивать детей «Кубков» за их эмоциональность, восторженность, выдумки, энтузиазм, шалости, (конечно, если они не сильно напрягают окружающих). В первую очередь, конечно, максимально снять ограничения для развития именно его «стиля».

В первую очередь, конечно, максимально снять ограничения для развития именно его «стиля». Как можно меньше одергивать детей «Пентаклей» за их приверженность к продолжению уже начатого и радоваться каждому пусть небольшому, но реальному результату их деятельности. Очень важно в этом сработать в унисон с ребенком, потому что он сам очень рад каждому своему достижению. Поставил кубик на кубик – молодец! Собрал машинку – молодец! Положил тарелочку в раковину – молодец! «Молодец» – за результаты деятельности, пусть даже маленькие, пусть даже промежуточные. С самого раннего возраста обеспечить им больше возможностей для включения в созидательные процессы, направленные на достижение очевидных результатов в семейных делах, спорте, детских клубах и кружках. Их раньше, чем других можно привлекать к самостоятельным походам в ближайший продуктовый магазин, доверить участие в семейном или другом посильном бизнесе, поддерживать их готовность к.самостоятельному заработку на карманные расходы.

Как можно меньше одергивать детей «Пентаклей» за их приверженность к продолжению уже начатого и радоваться каждому пусть небольшому, но реальному результату их деятельности. Очень важно в этом сработать в унисон с ребенком, потому что он сам очень рад каждому своему достижению. Поставил кубик на кубик – молодец! Собрал машинку – молодец! Положил тарелочку в раковину – молодец! «Молодец» – за результаты деятельности, пусть даже маленькие, пусть даже промежуточные. С самого раннего возраста обеспечить им больше возможностей для включения в созидательные процессы, направленные на достижение очевидных результатов в семейных делах, спорте, детских клубах и кружках. Их раньше, чем других можно привлекать к самостоятельным походам в ближайший продуктовый магазин, доверить участие в семейном или другом посильном бизнесе, поддерживать их готовность к.самостоятельному заработку на карманные расходы.

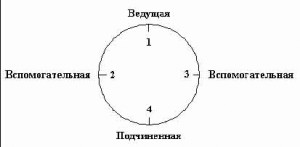

Для рассмотрения сексуальных отношений между типами разобьем их снова на 4 подгруппы, подобно тому как это мы делали ранее, но при этом будем использовать две другие пары характеристик, а именно: сенсорику-интуицию с одной стороны и дискутивность-резолютивность – с другой. Последняя пара – это не Юнговские признаки, поэтому скажем о ней несколько слов отдельно.

Для рассмотрения сексуальных отношений между типами разобьем их снова на 4 подгруппы, подобно тому как это мы делали ранее, но при этом будем использовать две другие пары характеристик, а именно: сенсорику-интуицию с одной стороны и дискутивность-резолютивность – с другой. Последняя пара – это не Юнговские признаки, поэтому скажем о ней несколько слов отдельно.